こんにちは。

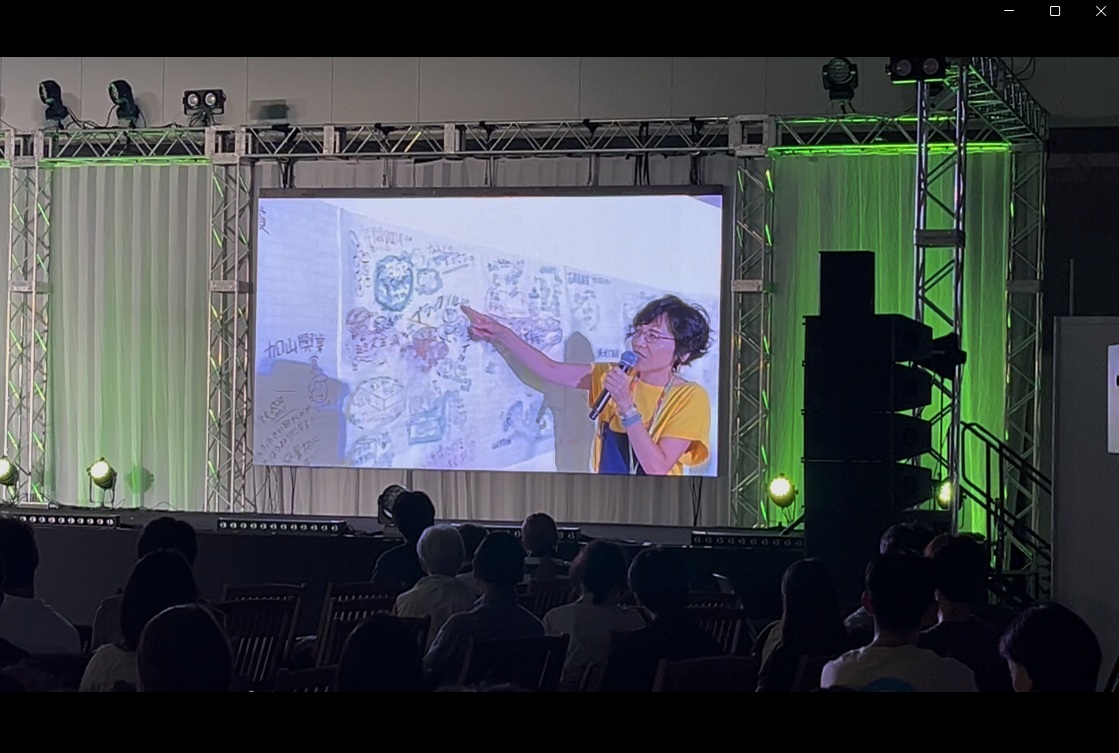

グラフィックファシリテーター(R)やまざきゆにこです。

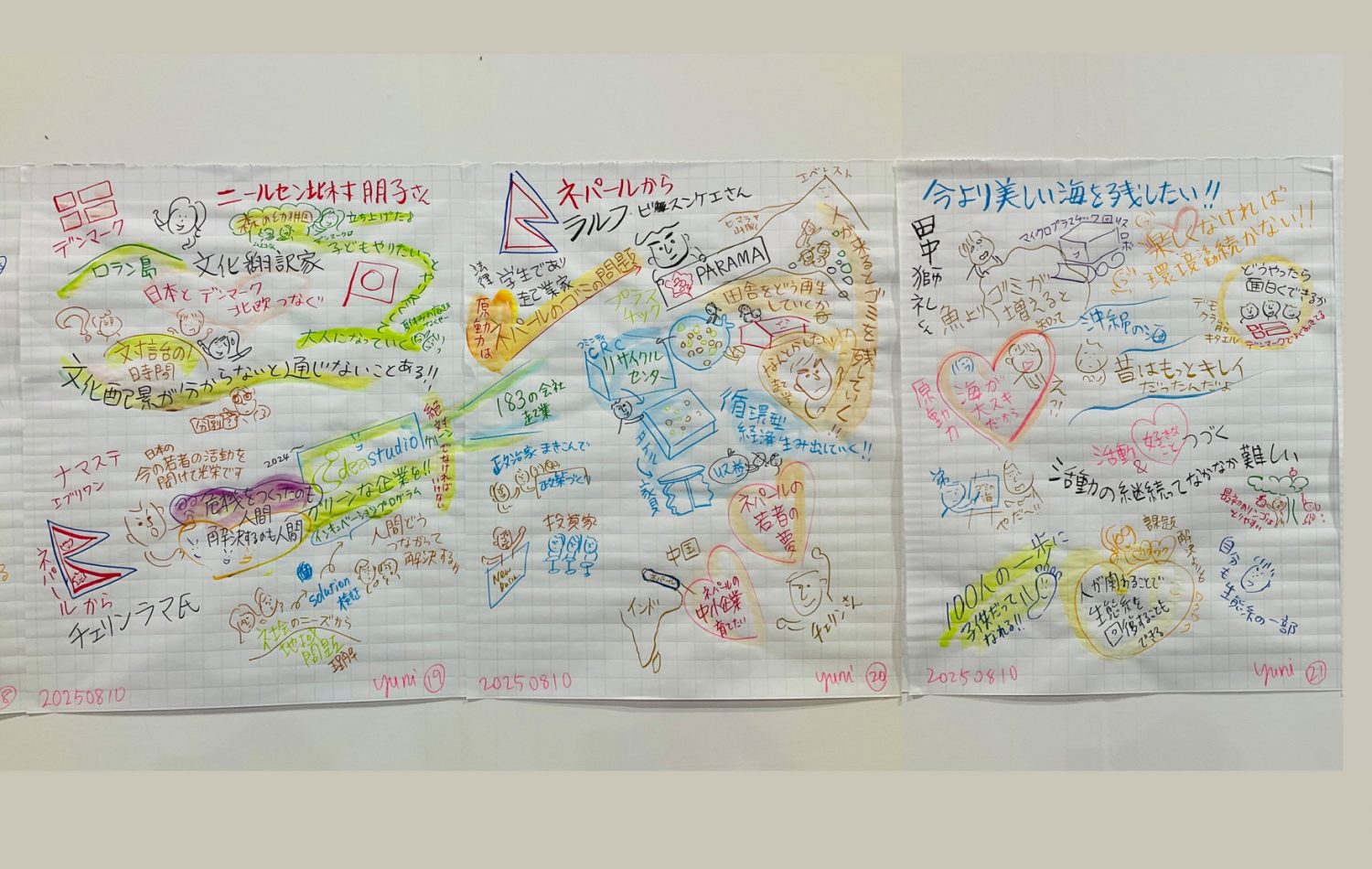

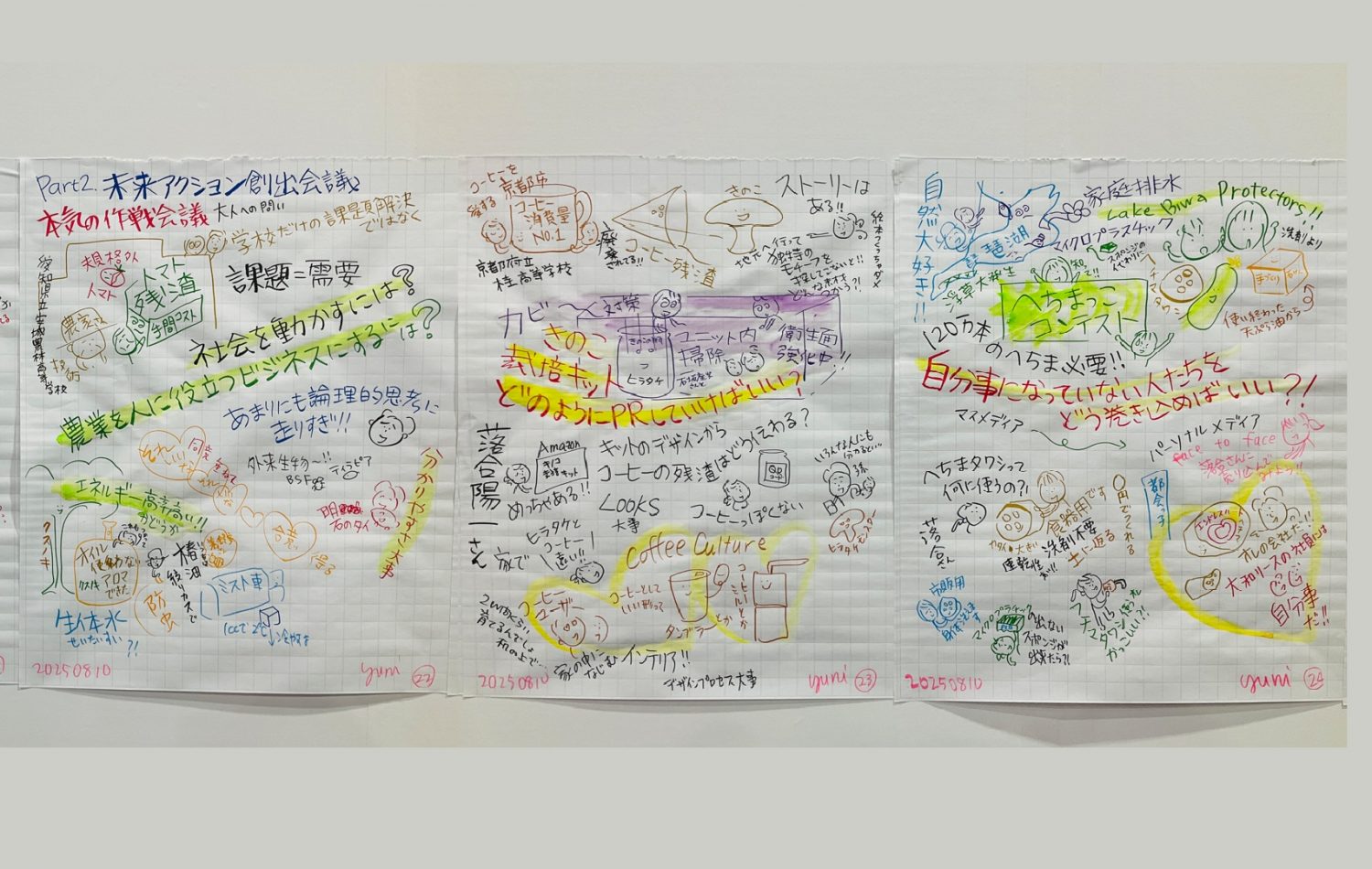

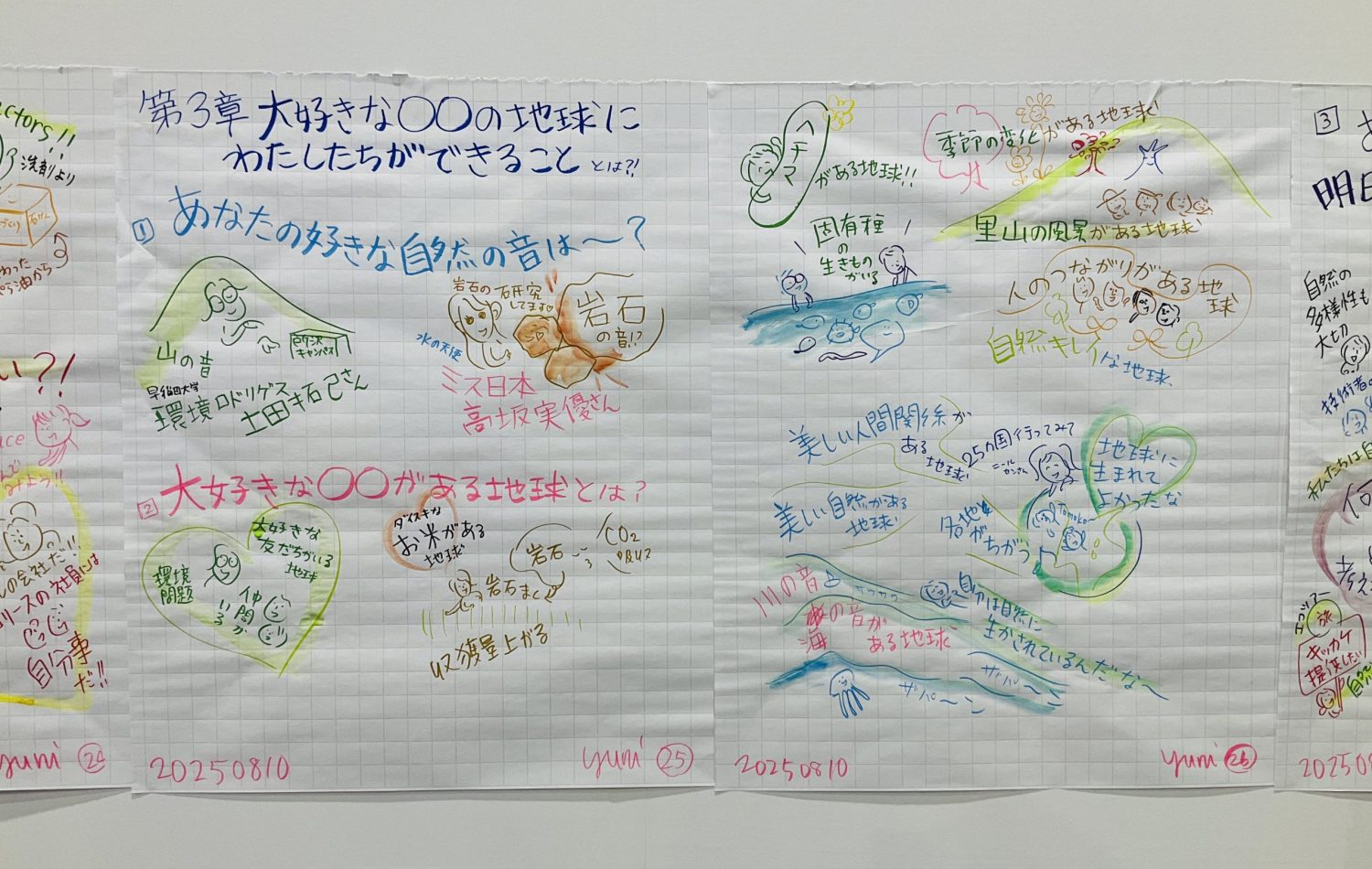

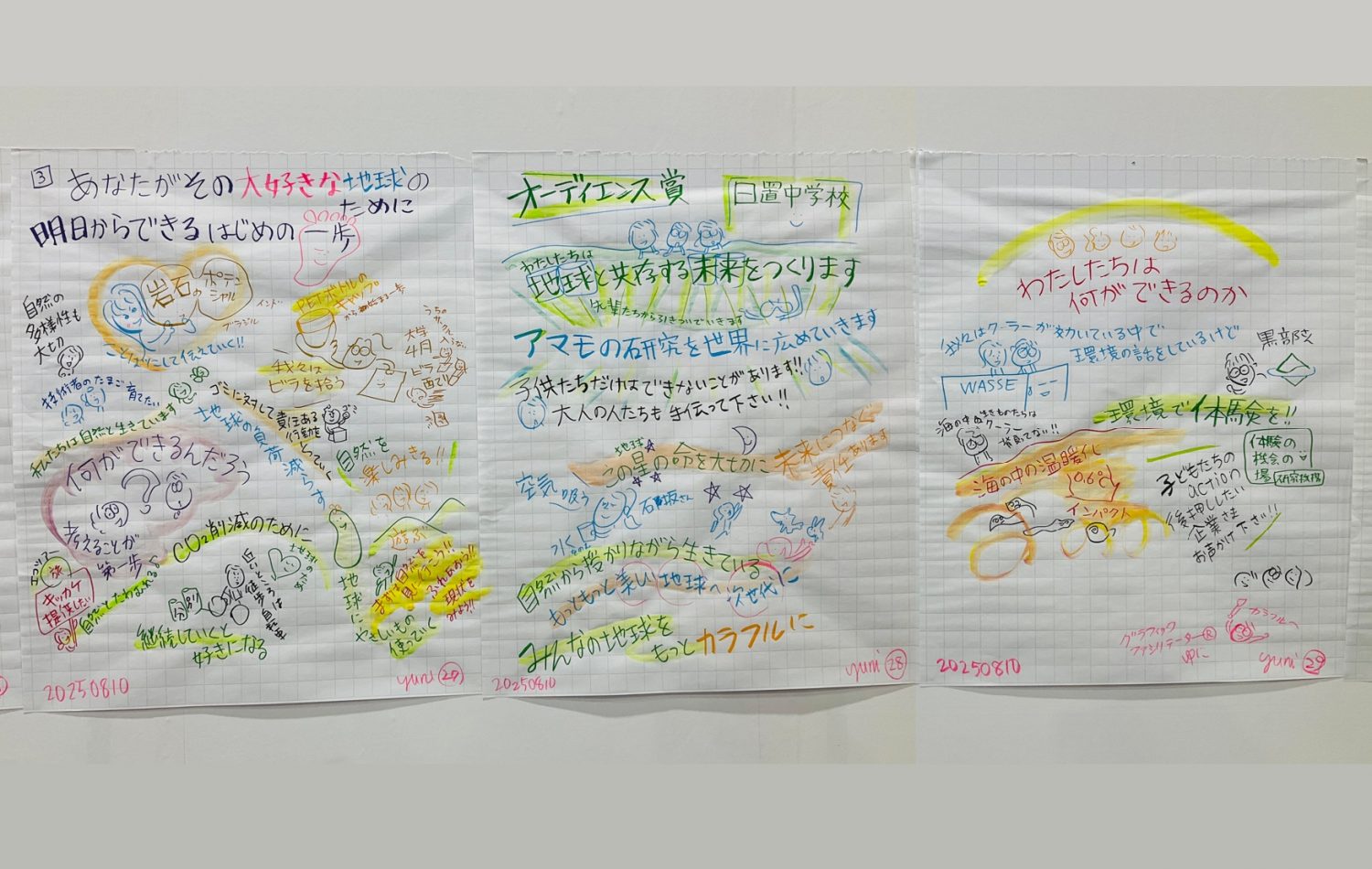

ご報告が大変遅くなりました!万博GBEF2025で描いた「絵巻物」を一気にご紹介&ゆに解説。このページでは前編(午前中)の子どもたちの活動発表パートの絵巻物です。

【こんな場でした】

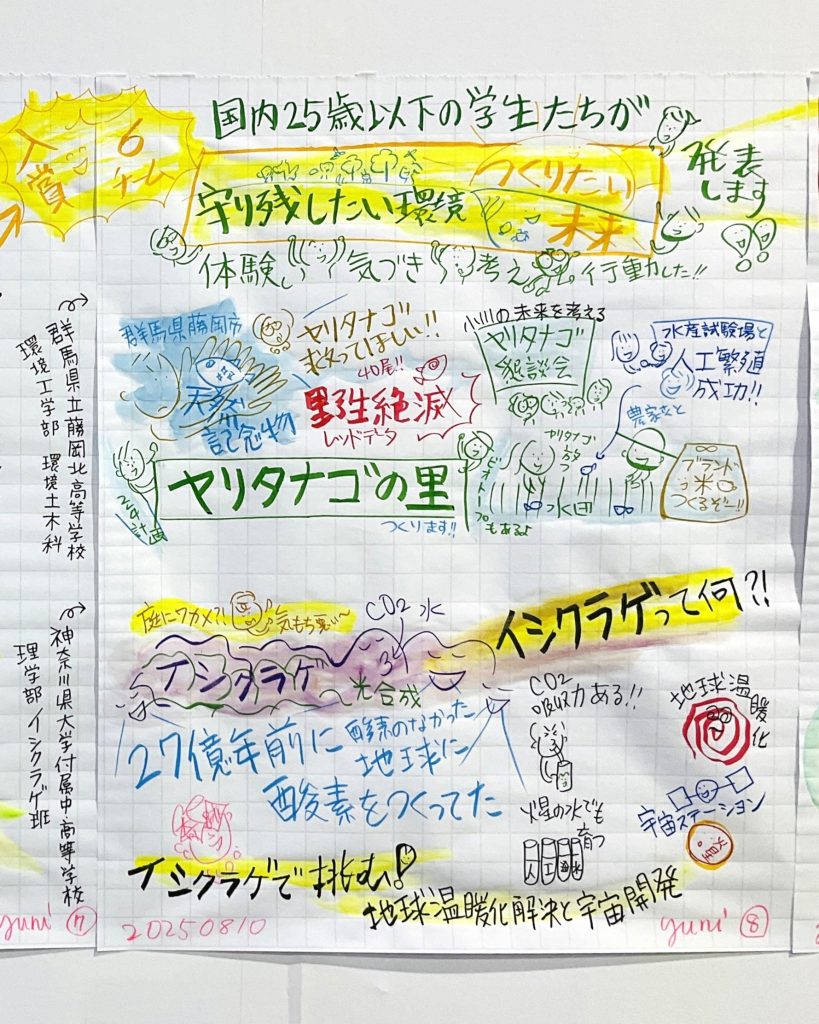

国内114の応募から最終選考を通過した入賞6チームの、25歳以下の学生・生徒・児童(大学院生含む)、「守り残したい環境、創りたい未来」をテーマに、自身の様々な体験を通じて得た気づき、考え、行動したことを発表しました。後半は、大人をまじえて本気のディスカッション!落合陽一さんも登壇されました。

【こんな絵巻物です】

全国から集まった子供たちの「未来のために環境を守りたい、命を守りたい、地域のために活動したい」という熱く純粋な想いから生まれた、地に足のついた取り組みの数々!絵筆が走って走って止まらない一日でした。

【大人のみなさまへ】

普段、企業で「ビジョンを描く」お仕事をしていると「ハラオチしない」とか「浸透しない」とか、そんな話になりがちですが、いやいや、子供たちの取り組みをぜひご覧ください。本当に「未来を創る」とは、こうした熱い想い(ハート)の描ける活動から始まることを、改めて思い知らされました。まさにフォーラムの趣旨でもある「未来の大人から今の大人が学ぶ機会」となりました。

【登壇者のみなさまへ】絵巻物は自由に使ってくださいね。

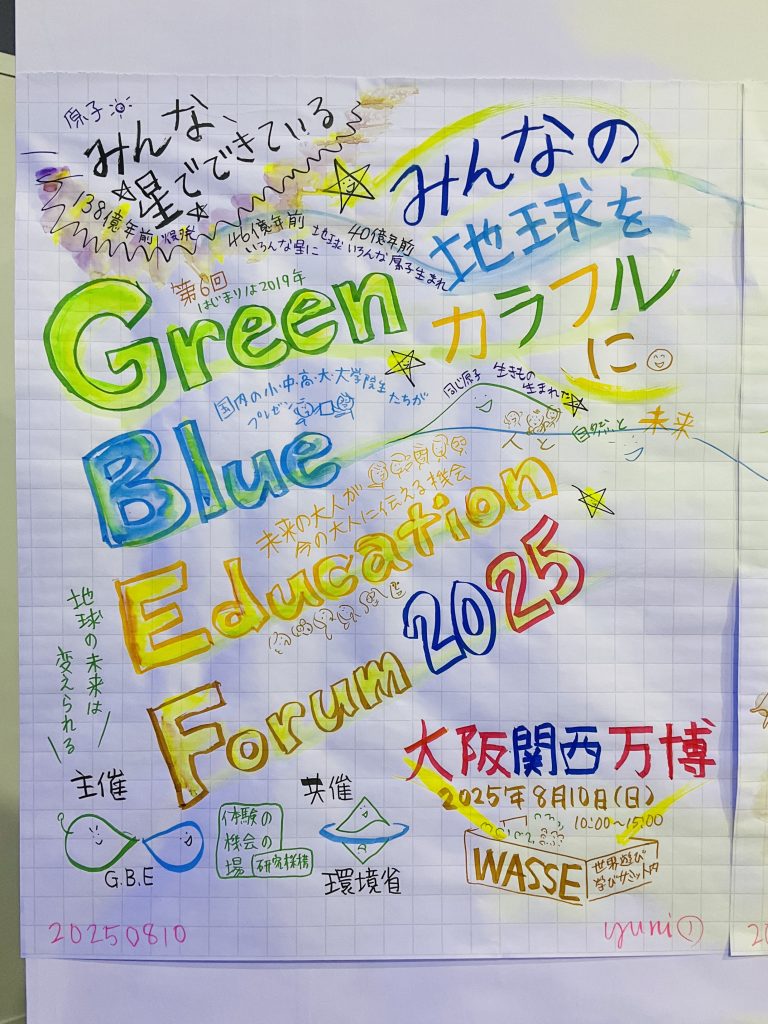

2025年8月10日(日)10:00-15:00

大阪・関西万博「世界遊び・学びサミット」WASSEにて開催!

「Green Blue Education Forum2025」

*当日の登壇動画は→こちらから *当日のプログラムは→こちらから

*開催概要→こちらから *募集要項は→こちらから

*ゆにこの絵巻物の解説動画は→こちらから

*後編の絵巻物とゆに解説は⇒こちらから

*当日の会場の様子は→こちらから

●絵巻物29枚あります↓まずは「スライドショー」でお楽しみください(^^)

※実物は横約20mの巨大な絵巻物です。

●以下、一枚一枚ご紹介します↓クリックすると拡大できます。

(写真ご希望の方は右クリックして保存してださい)

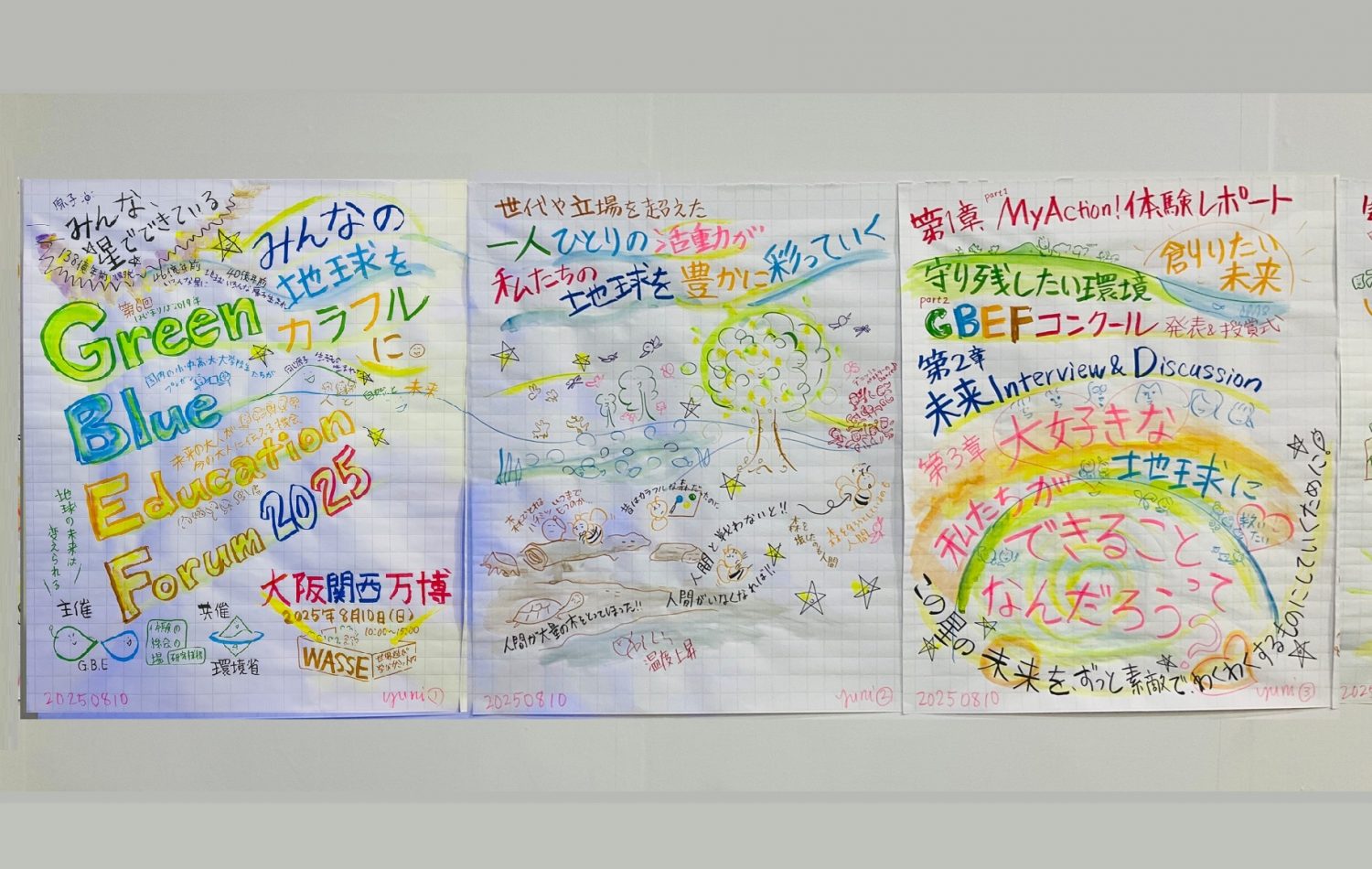

●オープニング●

みんなの地球をカラフルに。「Green Blue Education Forum 2025」

未来の大人が今の大人に伝える機会! 地球の未来は変えられる!

主催:Green Blue Education Forum (GBEF※)事務局

「体験の機会の場」研究機構 事務局

共催:環 境 省 ※2019年から始まったGBEF。今年は第6回!

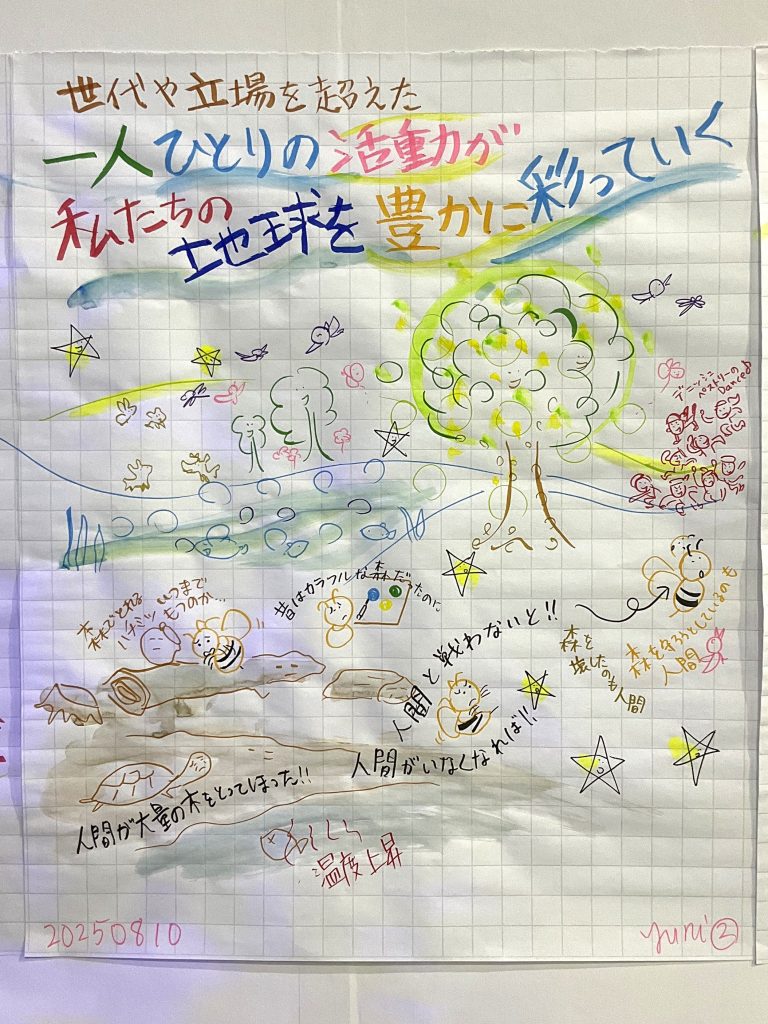

↓2枚目はオープニングで語られたストーリー「みんな、星でできている」。

昔はもっとカラフルな森だったのに、蜂蜜がどんどん少なくなって、最後の一匹になってしまったミツバチくん。「森を壊したのは人間!」人間と闘わなきゃ!

↑でも、そうして向かった人間の集まる広場で話し合っていたことは? 「あれ?森を守ろうとしているのもまた人間?!」*素敵な物語はぜひ動画でも聞いてみてくださいね→こちらから

ちなみに絵の右上に赤く踊ってる子たちの絵が小さく入ってるの見えるかな(^^)?ダンスチームDANISH PASTRY(デニッシュペストリー)のパフォーマンスと共に開幕しました。

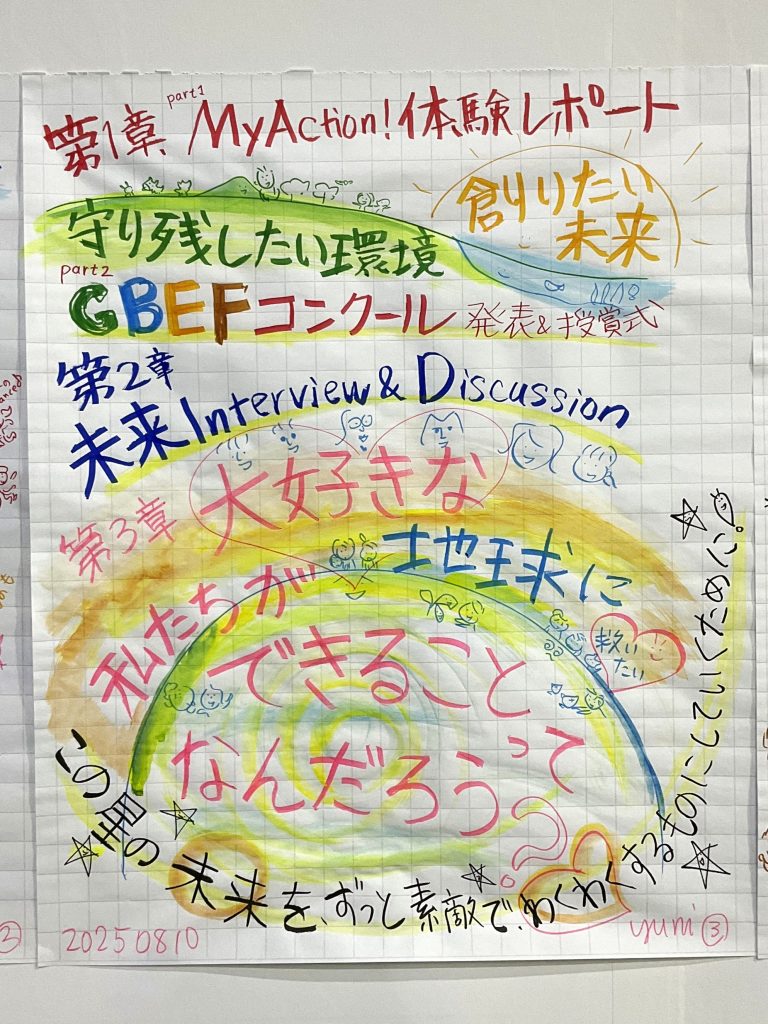

●テーマ●↓「私たちが大好きな地球にできることってなんだろう?」

ぜひみなさんもこのテーマ(問い)を抱えながら絵巻物を見てみてください!

と言ってるワタクシですが、実はこの日、正直、罪悪感でいっぱいで立っていました。だって…環境意識があまりに低すぎるから~~~ッ!でも、なんと!

そんな罪悪感もあっとう間に吹き飛ばされてしまったんです(^^)「なんて難しく考えていたんだろう!」「そうか!○○したらいいんだ」「大事なのは○○○」と絵筆といっしょに心まで躍ってきちゃいました。子供たち同士も学びの多かった各チームの取り組み発表から、ぜひ「私たちが大好きな地球にできることってなんだろう?」のヒントを読み取ってみてください。○○に入る言葉、見つかりますよ。

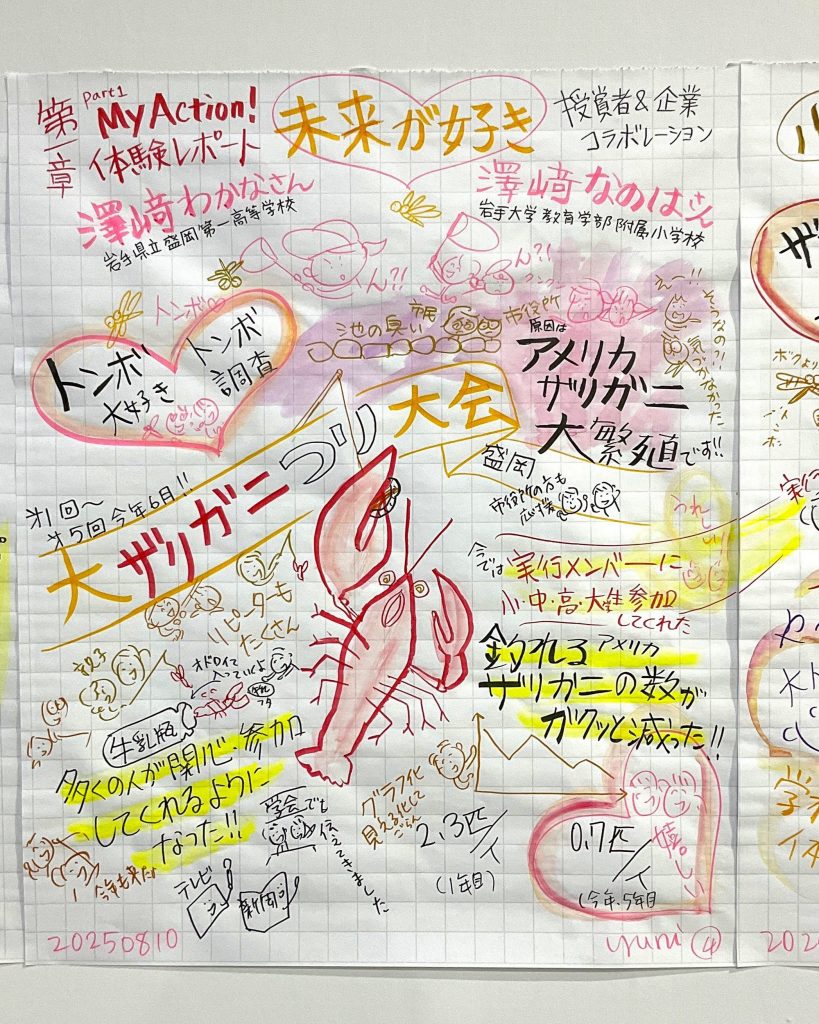

●第1章● ①My Action!体験レポート

過去のコンクール受賞者と企業のコラボレーションによる体験発表のコーナーからスタート。

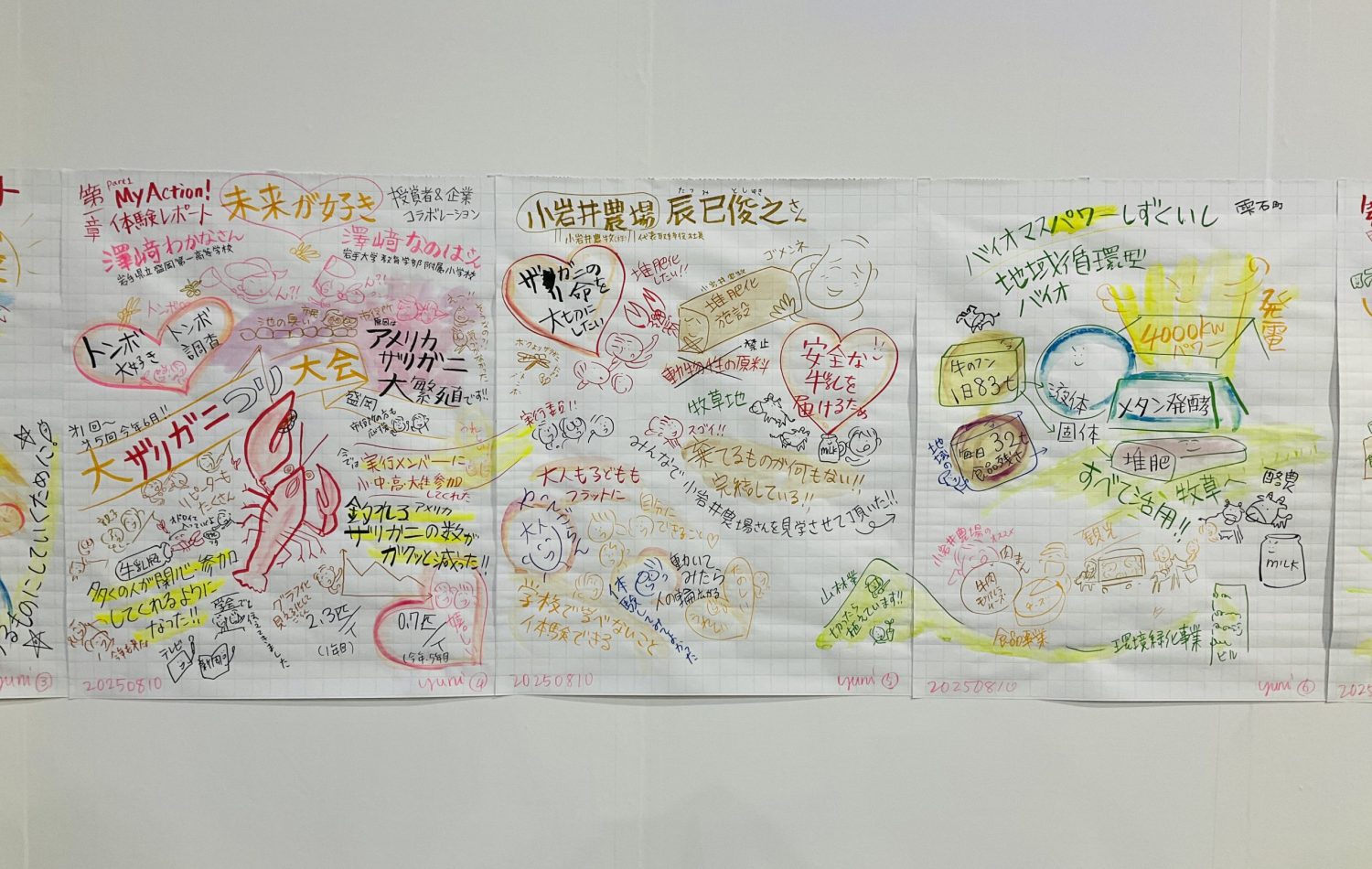

↓トップバッターは、一昨年のコンクールで長谷川ミラ賞を受賞した「グリーン・スマイル☆キッズ」澤﨑わかなさん(岩手県立盛岡第一高等学校)澤崎なのはさん(岩手大学教育学部附属小学校)姉妹 と 小岩井農牧株式会社 辰巳俊之代表 とのコラボレーション。

↓下の絵、見てください(≧▽≦)ど真ん中のザリガニの絵。初めて描きました!二人の発表にはたっくさんの「ハート」が描けてきたのも注目してください。とにかく「好き!うれしい!たのしい!大切にしたい!」このまっすぐな想いが、自然や生き物を守る活動の原動力。本当にシンプルだけど大事なこと!

↑「トンボが大好き!」という二人のまっすぐさに、虫を見たら一目散に逃げる私は「ハート」を撃ち抜かれ、思わず左上に大きな「ハート」を描きました。そんな大好きなトンボを追いかけているうちに、トンボの数が減っていることに気づき、原因はヤゴを食べてしまうアメリカザリガニの大繁殖だとつきとめた二人。大人だとそこですぐ「駆除だ!」という発想になりがちですが、二人が企画したのが「大ザリガニ釣り大会」。なんて楽しそうな企画!「楽しそう!」は人を巻き込む最も大事な要素です。ちなみに、小岩井農牧(株)の辰巳さんは子供の頃、牛乳瓶とその蓋でザリガニ捕りをしていたという絵も描いておきました(見つかるかな?)

盛岡市役所の方も巻き込んで5回目を迎えた今年「釣れるザリガニの数がガクッと減った」と喜ぶ二人。大人のワタシは思わず「ザリガニ釣り大会で釣れなくなったらお客様からクレームが出るのでは?!」と思っちゃったのですが本末転倒!本質を見失わない彼女たちの「減って嬉しい!」というそのまっすぐな気持ちに「ハート」を描かずにはいられませんでした。

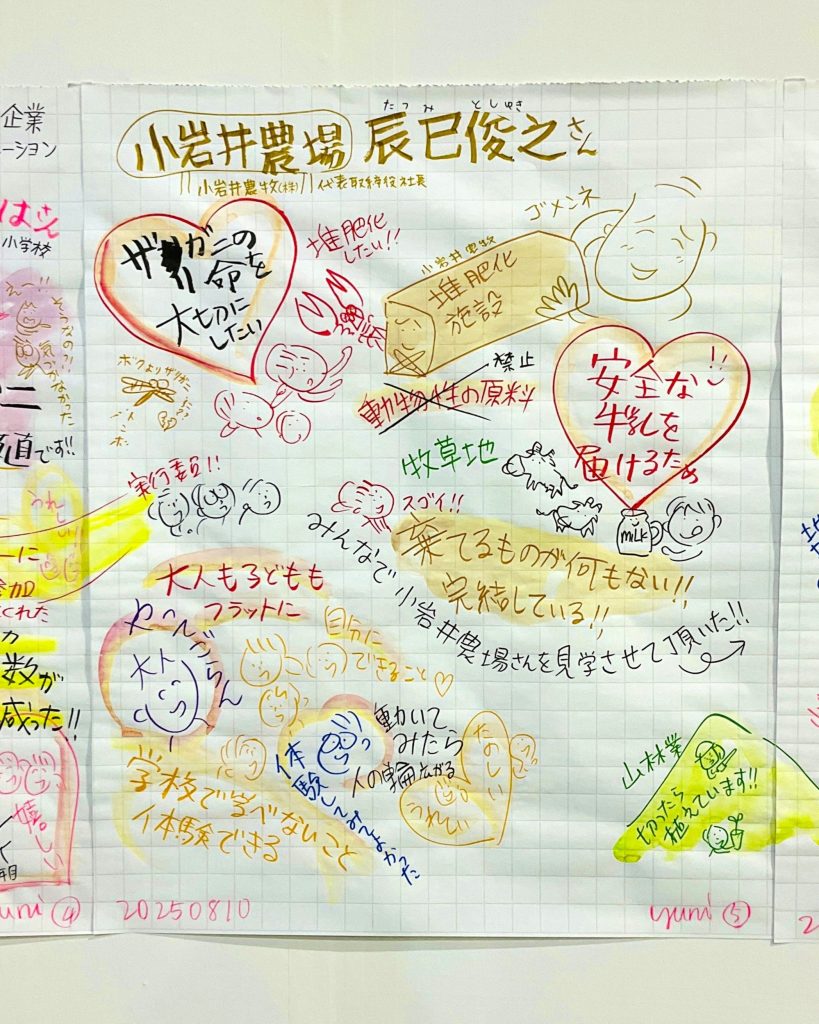

↑上の絵の「釣ったザリガニの命を大切にしたい」という「ハート」もまた必見です。アメリカザリガニを悪者のように描いていた私は少し恥ずかしくなりました。ザリガニにまで愛がある。ちなみに、ハートの下に「トンボ」がザリガニに夢中な二人にちょっとハートブレイクしている絵も描いておきました。見えるかな?

↑岩井農牧株㈱の辰巳さんに「ザリガニを堆肥化したい」と申し出た二人。そこで「安全な牛乳を届けるために動物性の原料は入れられない」という返事をもらったことで改めて小岩井農牧さんの姿勢に感動した二人。廃棄するものが何もない、岩手県雫石町の小岩井農牧さんを、ザリガニ大会の実行委員メンバーといっしょに見学させてもらったそうです。

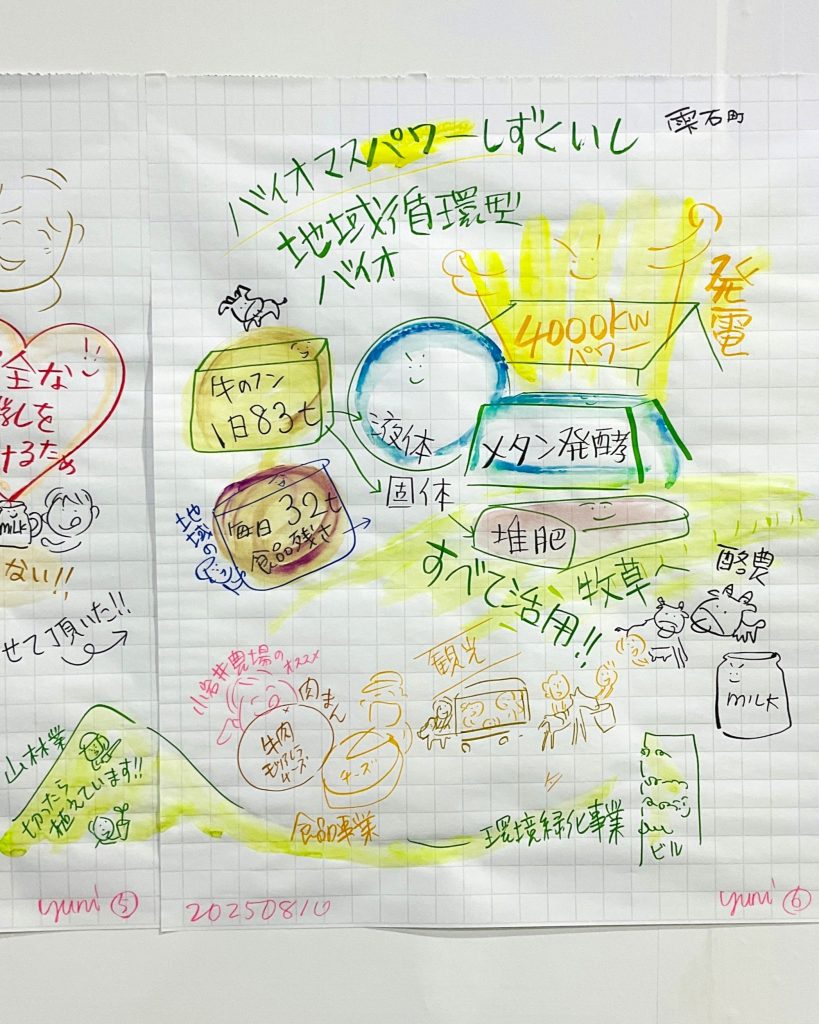

↑牛糞が堆肥化するまでの過程を見学し、棄てるものが何もない、小岩井農場の中で完結する持続可能な仕組みを知って「めっちゃ面白い!」と二人が紹介してくれたのは 株式会社バイオマスパワーしずくいし 辰巳さんさんのお話によると、2700頭の牛たちの家畜糞尿が一日で83トン、地域の食品廃棄物を毎日32トン受け入れることによって毎日400kwパワーの電気を発電してるそう!そして発電過程の副産物も捨てることなく100%有効活用しているそうです。澤﨑姉妹のエネルギー溢れる発表とバイオマスパワーしずくいしさんの詳細はこちの動画をぜひご覧ください→【当日の登壇動画】

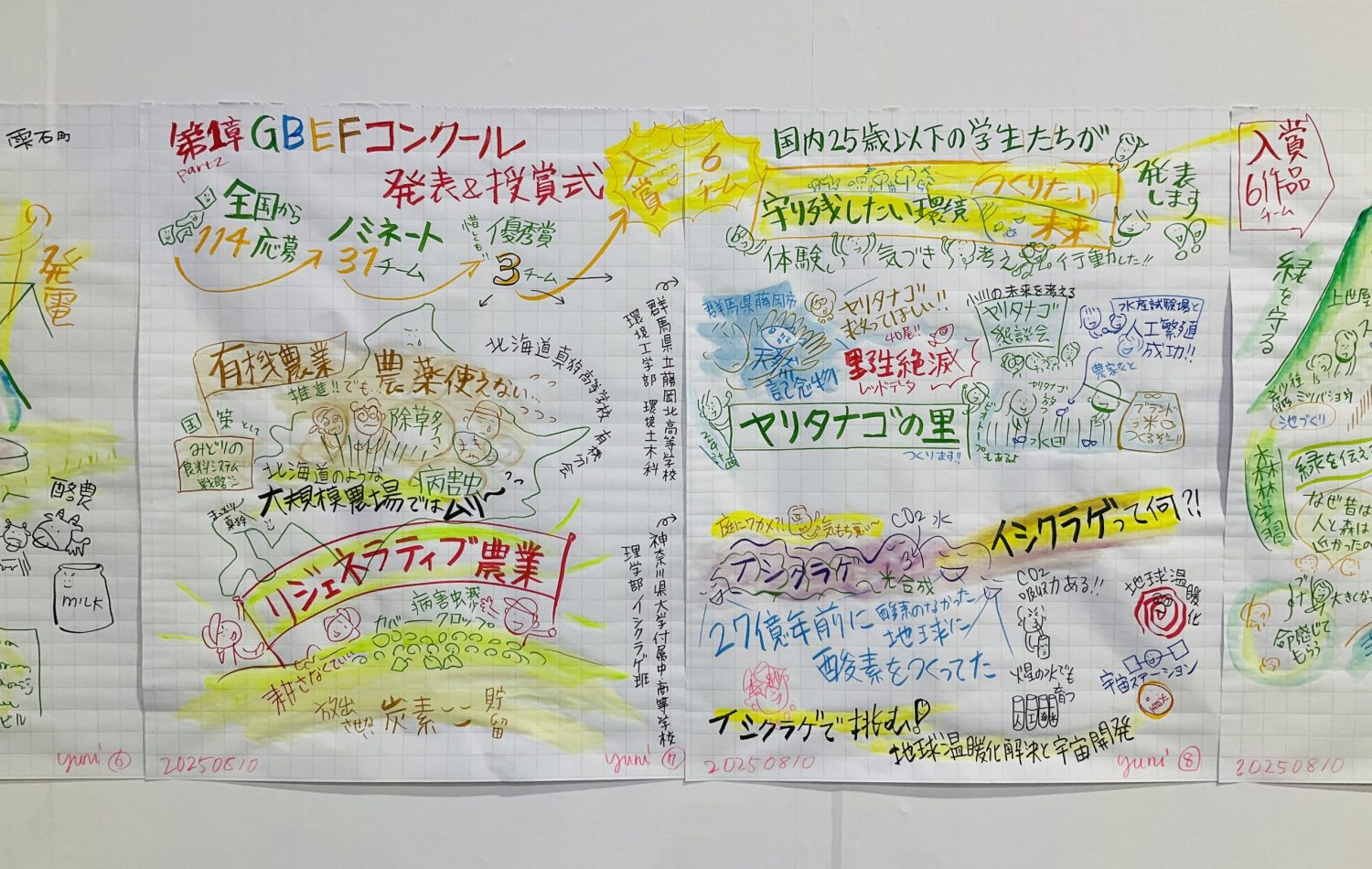

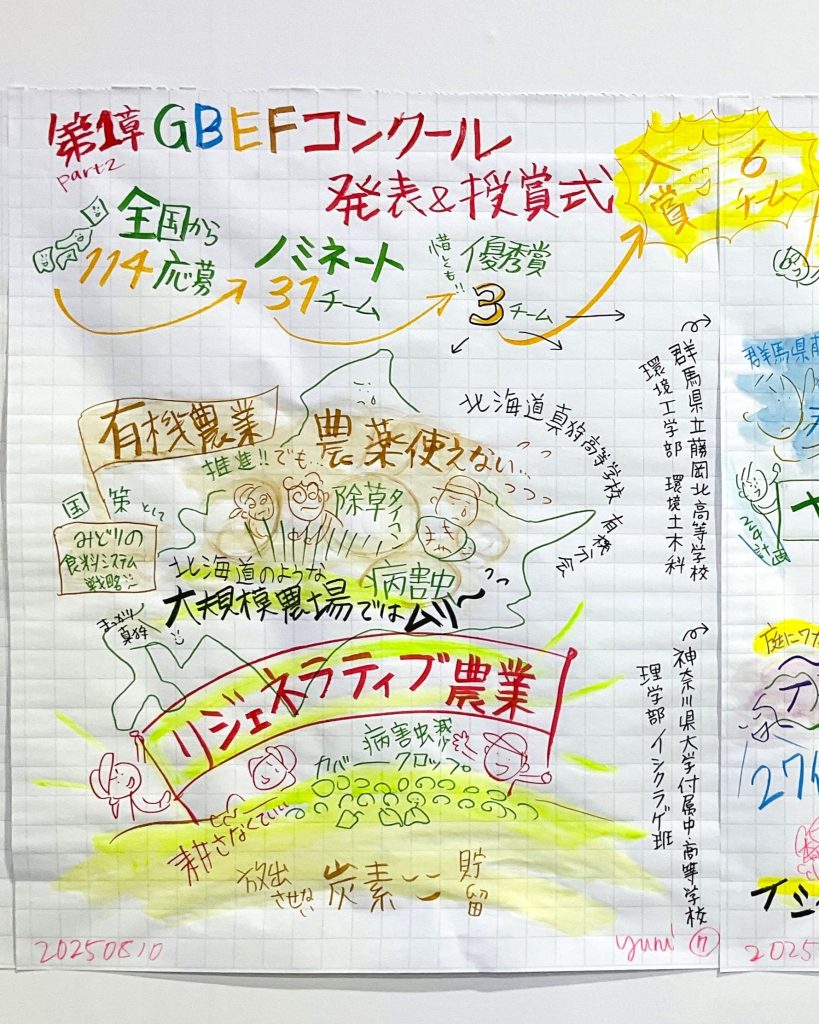

●第1章● ②GBEFコンクール

続いて会場では、惜しくも入賞には届かなかったけれど、ひときわ異彩を放っていた3チームが優秀賞として選ばれ、各チームの応募(エントリー)動画(3分)が紹介されました。

↑優秀賞①「豊かな食料がつくれる未来の環境へ」北海道真狩(まっかり)高等学校有機分会

最近注目されている「リジェネラティブ農業」って聞いたことありますか? 私の周りでは、都会の企業で働く意識の高い若者たちが体験プログラムに参加しているのを見聞きしていた程度だったので、高校生がこんなにも本気で「リジェネラティブ農業」の確立に試行錯誤していることにまず驚きでした。出発点は、国は国策として「有機農業」を推進しているけれど「北海道のような大規模農場ではムリ!」というところから「リジェネラティブ農業」に注目。リジェネラティブ=再生。土壌を耕さないことで土壌中の炭素を放出させない。地表を覆う植物(カバークロップ)を植えて炭素を貯留し、結果CO2排出量を削減できる、といった環境再生型農業という手法だそう。地域の農家さんに勉強会を開くなど、まさに「北海道ならでは」の問題に取り組み、地域と共にある高校生たちの姿に頭が下がりました。真狩高等学校の発表に限らず、全体を通して、「自分たちの地域を愛する思い」から生まれた取り組が数多く描けたのも特徴的でした。【エントリー動画はこちら】

↓優秀賞②「小川の未来を考える 」群馬県立藤岡北高等学校 環境工学部 環境土木科

藤岡市天然記念物のヤリタナゴって? なんと40尾まで減少。野生絶滅に位置づけられ保護団体から「救ってほしい」という依頼を受けて始まった取り組み。調査から、関係者を集めて懇談会の設立、水産試験場の協力を得て人工繁殖を成功、田植えの時期に増殖したヤリタナゴを放ち、藤岡産のブランド米「タナゴ米」も目指しているとのこと。水田やビオトープ、公園まである「ヤリタナゴの里」をつくっちゃった取り組みはすごいです。【エントリー動画はこちら】

↑優秀賞3「イシクラゲで挑む地球温暖化解決と宇宙開発」神奈川県大学付属中・高等学校 理学部 イシクラゲ班

ヤリタナゴの次は、イシクラゲって何?!と、本当に今回は描き手にとっては、初めて見聞きする生き物たちが次から次へと出てきて大汗かいてました(^^)。イシクラゲってご存知ですか?ネットで調べたら「庭に大量発生!駆除するにはどうしたらいい?」というサイトが山のように出てくるくらい嫌われているイシクラゲ!でも、イシクラゲ班の彼らは「27億年前に酸素のなかった地球に酸素をつくったイシクラゲ」と、イシクラゲの神秘に魅了され、そこから「二酸化炭素に覆われた火星での活用を考え付いた」という発想がなんとも壮大じゃないですか!時間と画力が足りず神秘的な絵にはまったく描けていないのがもどかしいですが(^^ゞ それでいて「イシクラゲにどの程度、二酸化炭の吸収力があるのか」とじぶんたちの息をぷぅ~っと吹き込む絵を描きながら、その小さな実験の積み重ねとのギャップがとっても魅力的でした。【エントリー動画はこちら】

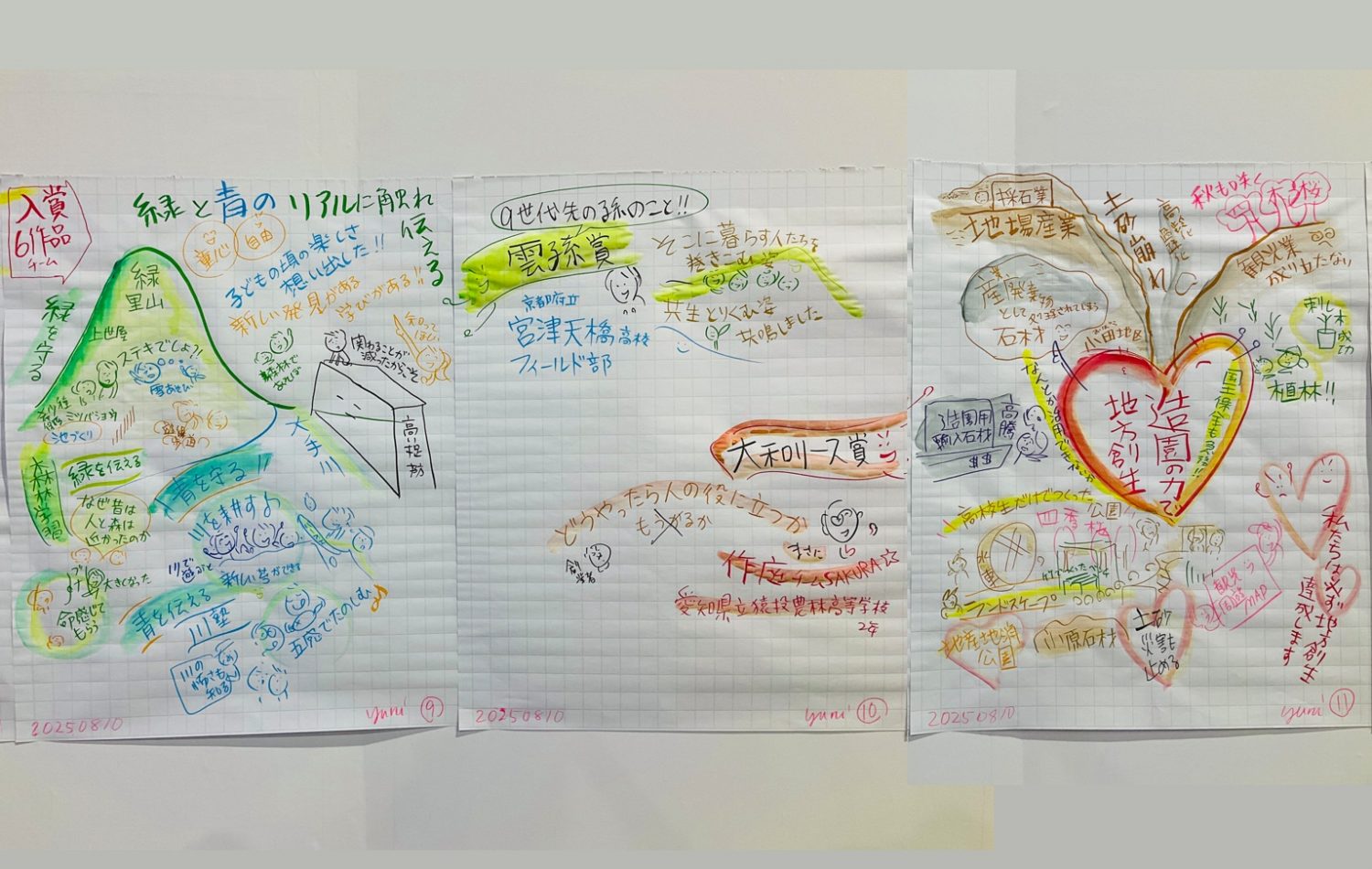

●第1章● ②GBEFコンクール 入賞6チーム 登壇&プレゼン

さて、いよいよ、国内114の応募から最終選考を通過した入賞6チームの登壇&プレゼンです。

25歳以下の学生・生徒・児童(大学院生含む)、「守り残したい環境、創りたい未来」をテーマに、自身の様々な体験を通じて得た気づき、考え、行動したことを発表しました。

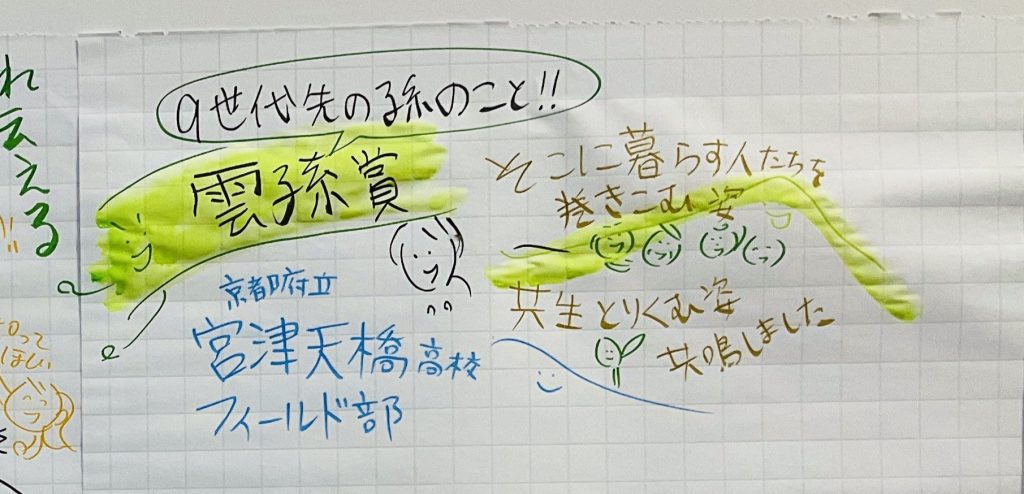

★雲孫賞★

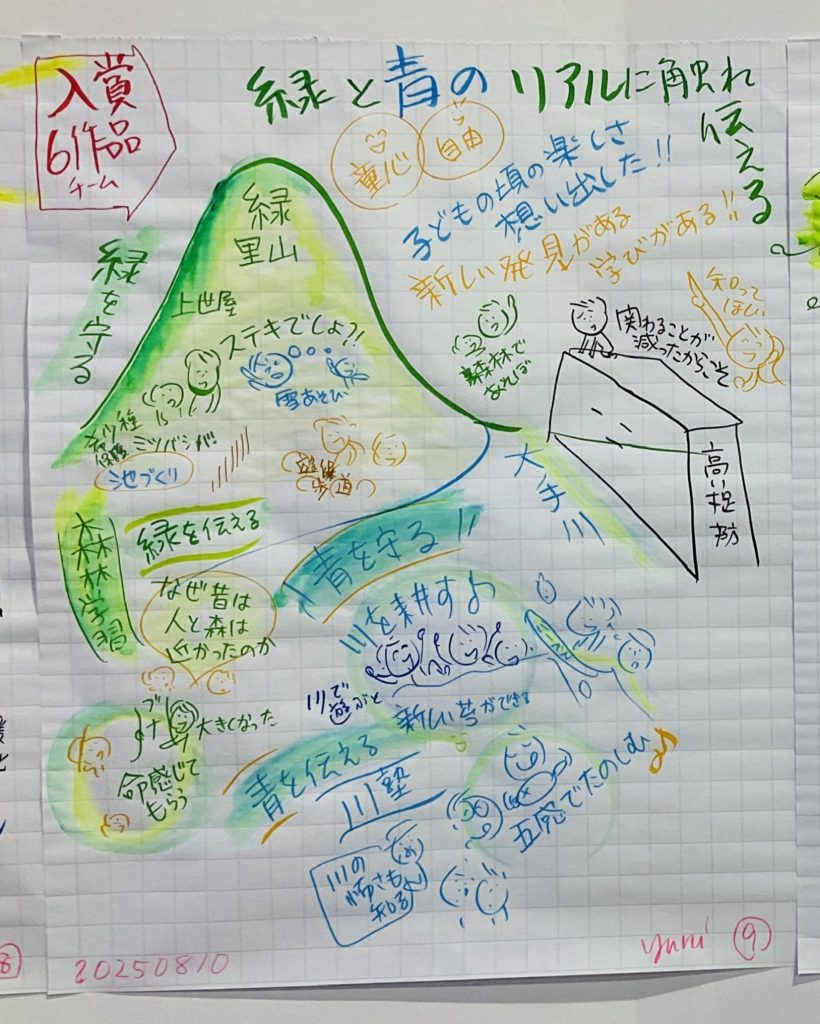

宮津天橋高校フィールド探究部。 京都府立宮津(みやづ)天橋(てんきょう)高校2年の皆さん。タイトルは「緑と青と私たち。~みんなの力で残そう、私たちのふるさと~」

プレゼンター:株式会社雲孫 石川 善樹さま ↓

↓丹後地域の「緑=里山の森」「青=里川」を守る・伝える。具体的な取り組みはもうたくさんありすぎて!絵筆がついていけませんでした~😆詳しくはぜひ当日の動画を見てください【当日の登壇動画はこちら】

↑とにかく「子供の頃の楽しさを思い出し」そんな体験からこそ新しい発見や学びがあることを知ったという原点からブレずにさまざまな活動を広げているところがとても素敵でした。事実、どの写真や動画を見ても、まるで小学生・幼稚園生のように「童心に返って」はしゃいでいる姿ばかり。「高校生も『子供の頃の~』って言うのかあ」なんて聞いていたのですが、その「子供のように楽しめる体験」を「多くの人と共有している」というこだわりがまた、彼らの活動が「続いている」「広がっている」理由なのだと絵筆を通して感じました。

↑上の絵になんとか描けた活動の一部を紹介すると、緑を守る活動としては、地元の里山・上世屋で雪遊びをしたり、希少種ミツバシバの保護、木林に遊歩道をつくる、などなど。緑を伝える活動としては、ブナ林で小学生に森林学習。京都最大のブナの大きさを測って成長を実感できる体験、などなど。緑に触れることで命を感じてもらう活動を行っているそう。

↑地元・大手川は台風で氾濫し、その結果、高い堤防がつくられ川に親しみにくくなってしまったそうですが、青を守る活動で特に魅力的だったのが、子供たちが青と戯れる姿(^^)とにかく川でバシャバシャ楽しそう♪「川で遊ぶと川底がきれいになる」「新しい苔ができて新しいアユのえさになる」「川で遊ぶことを川を耕すと呼ぶ」のだそうです。青を伝える活動「川塾」では、川で流れてみたり、川で捕れた魚を食べたり、川の流れを変えて多様性を生み出すバーブ工をつくったり、川の怖さを学んだり。どれも、地域の人や小学生を巻き込んで「五感で楽む」たくさんの人たちの笑い声が聞こえてくるような、そんな絵になりました。

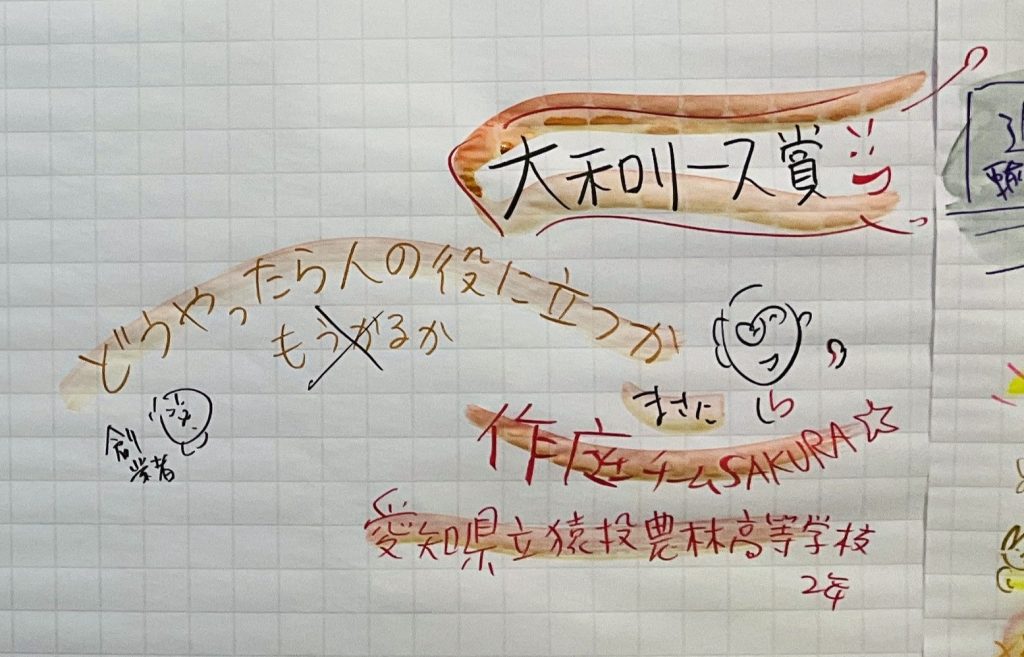

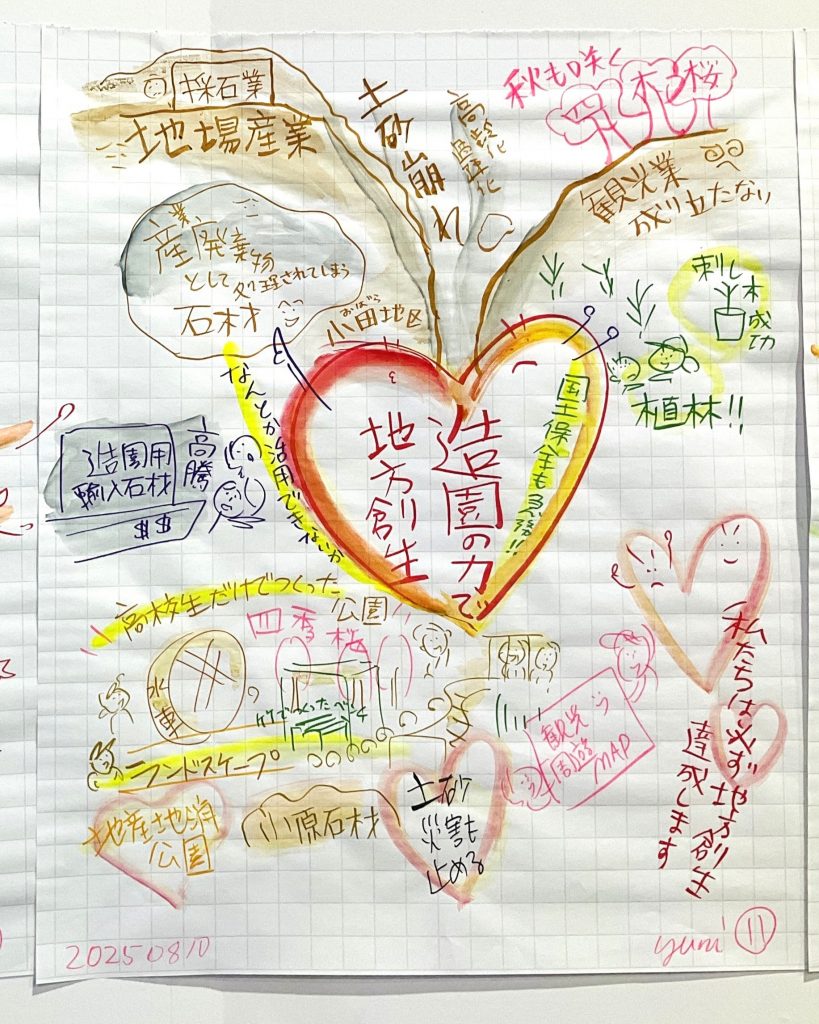

★大和リース賞★

作庭チームSAKUR☆。 愛知県立猿投(さなげ)農林高等学校 環境デザイン科2年の皆さん。タイトルは「造園の力で持続可能なまちづくり~将来世代の地方創生~」

プレゼンター:大和リース株式会社 北 哲弥さま ↓

↓下の絵の真ん中の「赤いハート」に注目してください。「地域のためになんとかしたい」という強い想いで、自分たちが学んでいる造園の力で、高校生がここまでやり遂げてしまうのかと驚かされた発表でした。

↑愛知県豊田市小原(おばら)地区。過疎化が進み、地場産業は採石業の一軒のみ。春と秋の年2回花を咲かせる珍しい桜「四季桜」という唯一の観光資源も、まつり期間外は観光業も成り立たない。といった深刻な地域課題に本気で向き合う高校生たちの取り組みです。

↑採石現場で産業廃棄物として処理されてしまう石材を造園で活用できる商品にしたり、崩落現場に植林をしたり、土砂災害を食い止めるために地元石材を使ってランドスケープ化したり、採石跡地に高校生だけで庭園をつくったり、それらを観光拠点にして、地元観光協会も巻き込んで、周遊観光できる流れを構築中!この先も目が離せません!ぜひ実際の公園の様子を動画で見てみてください。【当日の登壇動画はこちら】

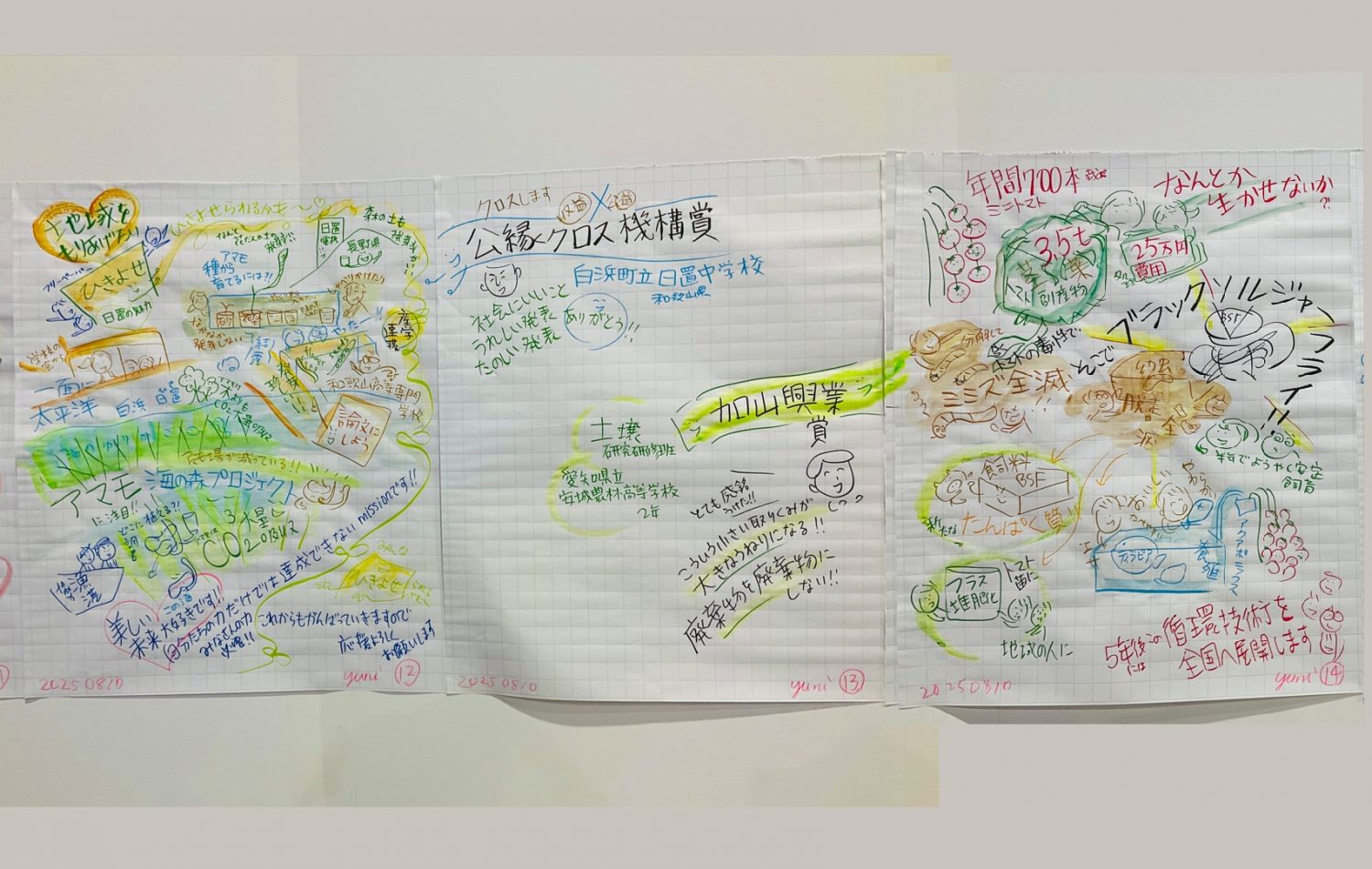

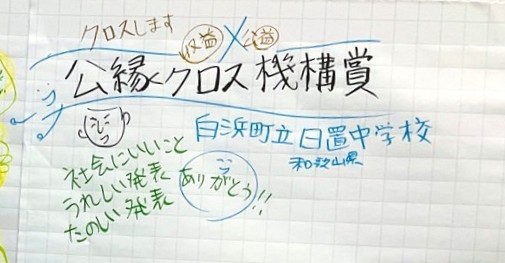

★公縁クロス機構賞★

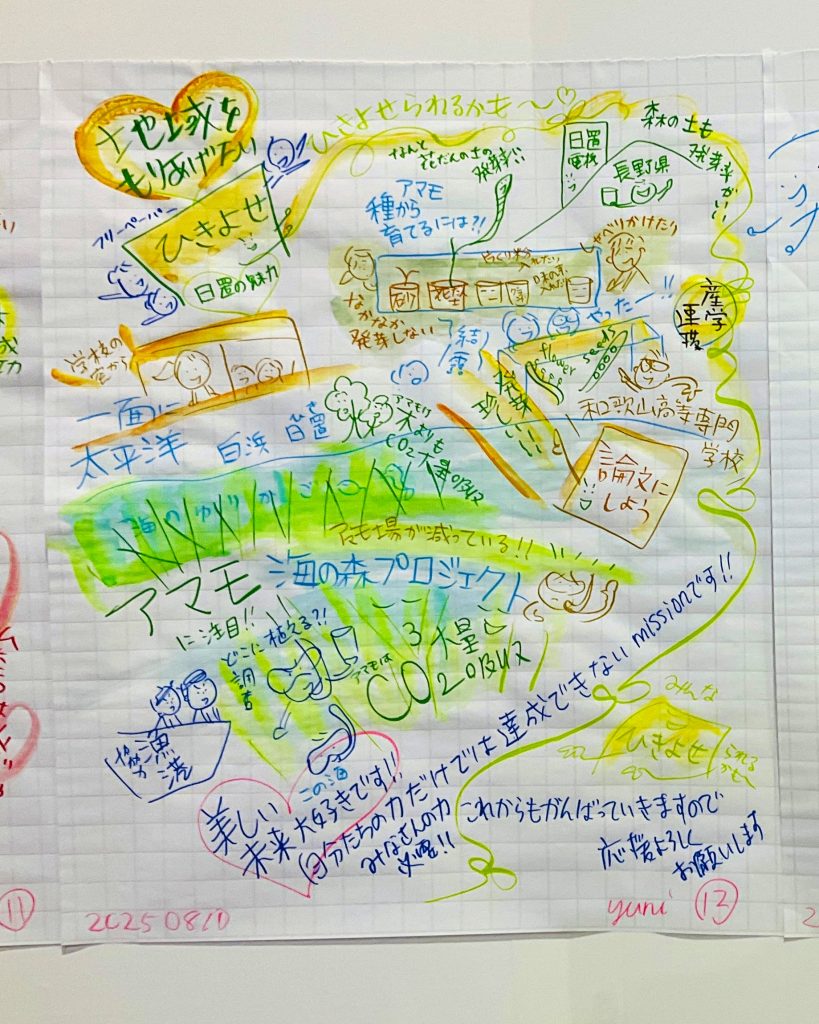

海の森プロジェクト。和歌山県白浜町立日置(ひき)中学校の生徒の皆さんです。タイトルは「地球を守ろう!未来を守ろう!海の森プロジェクト」

プレゼンター:一般社団法人公縁クロス機構 森田俊作さま ↓

↓下の絵でもまずは左上の「ハート」に注目してください。「地域をもりあげたいという想いから『ひきよせ』というフリーマガジンを作成しています!」という冒頭の言葉からハートを描かずにはいられませんでした。ちなみにこの冊子、クオリティーが高い!ぜひ実物を見てみてください(→instagram)さらに私が心打たれたのは「教室の窓からは一面に太平洋が見えます」この一言から、パ~ッと美しくキラキラ輝く海が目に浮かびました。画力が伴ってないのが悔しいですが、うらやまし~♪ でも、そんな「私たちの美しい海は危機に面しています!」とのこと。そこで海を守るために注目したのが「アマモ」!

↑「アマモ」ってご存知ですか?なんと木よりも大量のCO2を吸収する海草。タツノオトシゴなど海の小さな生き物たちの棲みかや産卵場所にもなるので「海のゆりかご」とも呼ばれています。そんな「アマモ場」が美しい白浜の海から急速に減少してしまっているとのこと。そこで、長野県の日置電機さんとすでにアマモの研究に取り組んでいた和歌山工業高等専門学校と「海の森プロジェクト」を立ち上げ、そこで取り組んでいる2つのミッションを紹介してくれました。

↑ミッション1:アマモを水槽で種から育てるために、グランドの砂、花壇の土、近隣の砂、味の素を入れたり、片栗粉を入れたり、アマモに毎日しゃべりかけたり(^^)実験を重ねたそう。なかなかうまくいかなかったけれど、ようやく花壇の土と長野県の森の土を使うと発芽率がよいことをつきとめたそう。そもそも「水槽で育てたアマモが発芽し種子をつけるということは大変珍しい」ということで、和歌山工業高等専門学校の方たちが土を分析しその結果を今、論文にしてくれているとのこと!

↑ミッション2は「アマモを日置の海に植えることに挑戦」なんと、漁港の方々の協力を得て実際に潜って調査して最適な場所を探しているという写真が紹介されました。水槽で育てたアマモを植える。彼・彼女たちのさいごの「私たちはいつもそばにある美しい海が大好きです。この地球が大好きです」というド直球な言葉にまたまた「ハート」を描かずにはいられませんでした。「自分たちの力だけでは達成できないミッションです」「これからも頑張っていきますので応援よろしくお願いします」という言葉に会場に居た多くの人の心も熱くしたと思います。ぜひ動画からも、彼・彼女たちの本気度を受け取ってください→【当日の登壇動画はこちら】

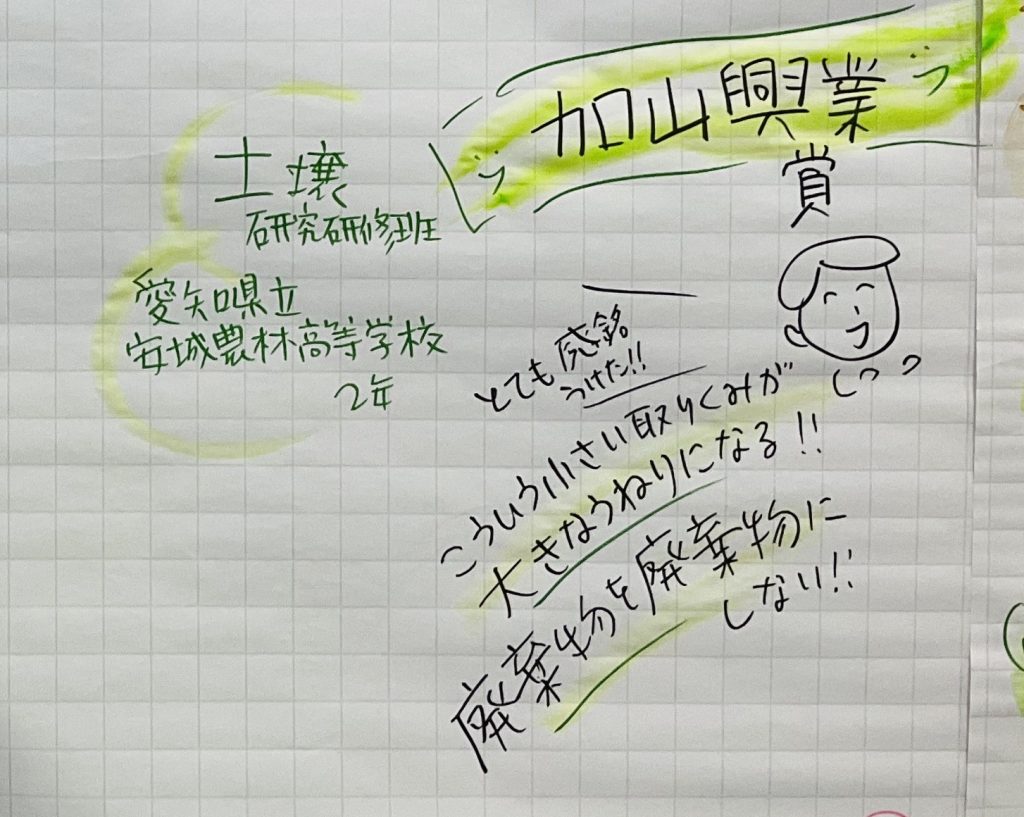

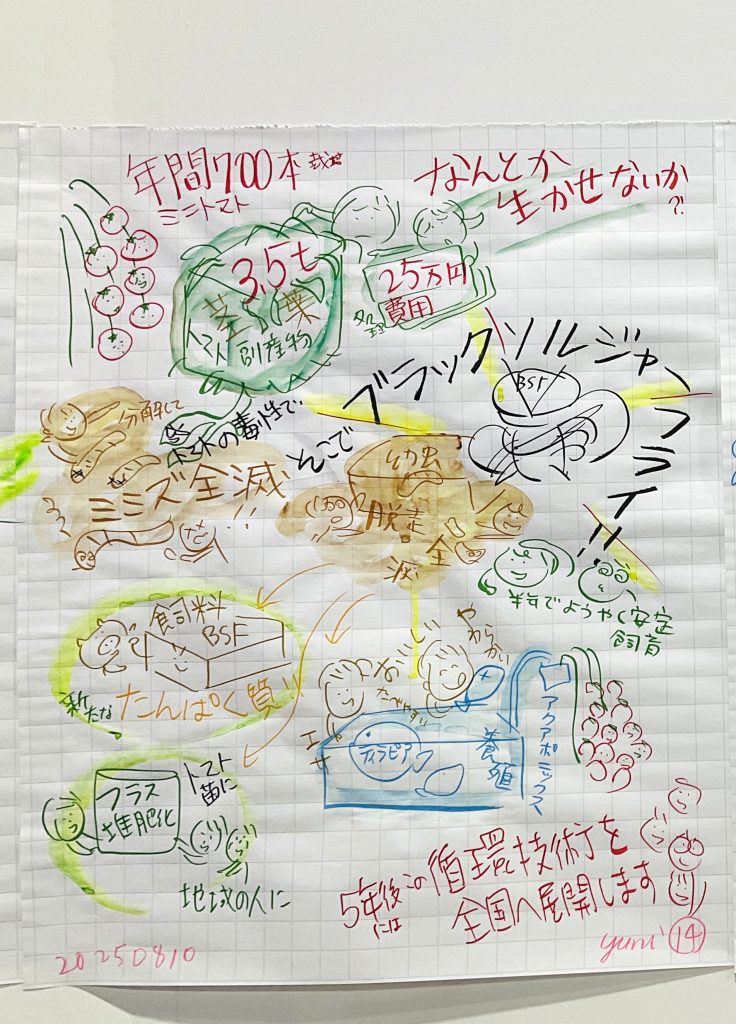

★加山興業賞★

土壌研究研修班。 愛知県立安城農林高等学校2年の皆さん。タイトルは「廃棄物から価値を トマト副産物を活用した持続可能な養殖と農業」

プレゼンター:加山興業株式会社様 加山順一郎さま ↓

↓「BSF」って知ってる?!正式名称は「ブラック ソルジャー フライ」食用としても注目されている昆虫の一つがこのBSFの幼虫なのだそうですが、とにかく名前からして強そうじゃないですか?その強さを表現したくて仮面ライダーのつもりで描いたんですけど…伝わる(^^)?

↑年間ミニトマトを700本も育てることにも驚きだったのですが、毎年3.5トンもの茎や葉といった農業副産物が出て、それらを処理するのに25万円もかかるそう。そんな廃棄してしまう副産物をなんとか活かせないか?が出発点。

↑最初はミミズで茎や葉の分解を試みたそうですが、なんとトマトの毒性でミミズが全滅。トマトおそるべし…。そこで白羽の矢が立ったのがトマトの毒性にも負けないBSFの幼虫。ね、強そうでしょ(^^)とはいえ、エサが急激に発酵して高温になり全滅・脱走という失敗を何度も繰り返しながら、半年かかって安定した飼育方法を確立。豚肉に近い栄養価も確認できたとのこと。

↑フラス(昆虫の排泄物)を堆肥化してトマトの苗にして地域の人に配ったり、BSFを飼料として活用するアクアポニックス(魚と植物を一緒に育てる循環型農業)の実験の1つに、BSF残渣をティラピアに与えて飼育して試食したら、やわらかくて食べやすいと好評だったり。本来廃棄するものが、さまざまな人や事業へと広がっているのも魅力的な発表でした。さいごの「今後5年以内にこの循環型技術を全国に展開します」という力強い言葉!新規事業に取り組む大人たちも学びたいこの強さ!ぜひ動画で生の声を聞いてみてください→【当日の登壇動画はこちら】

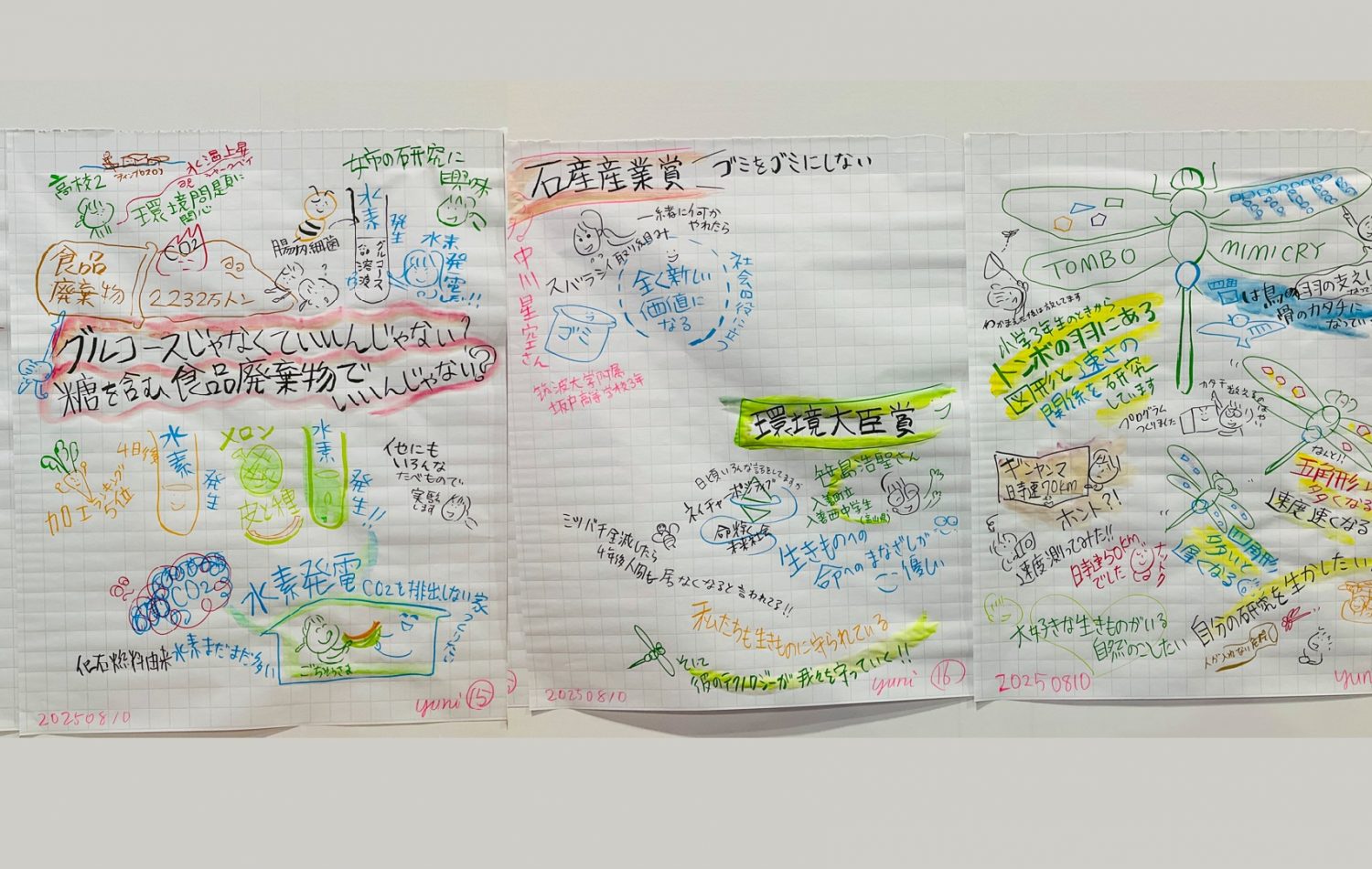

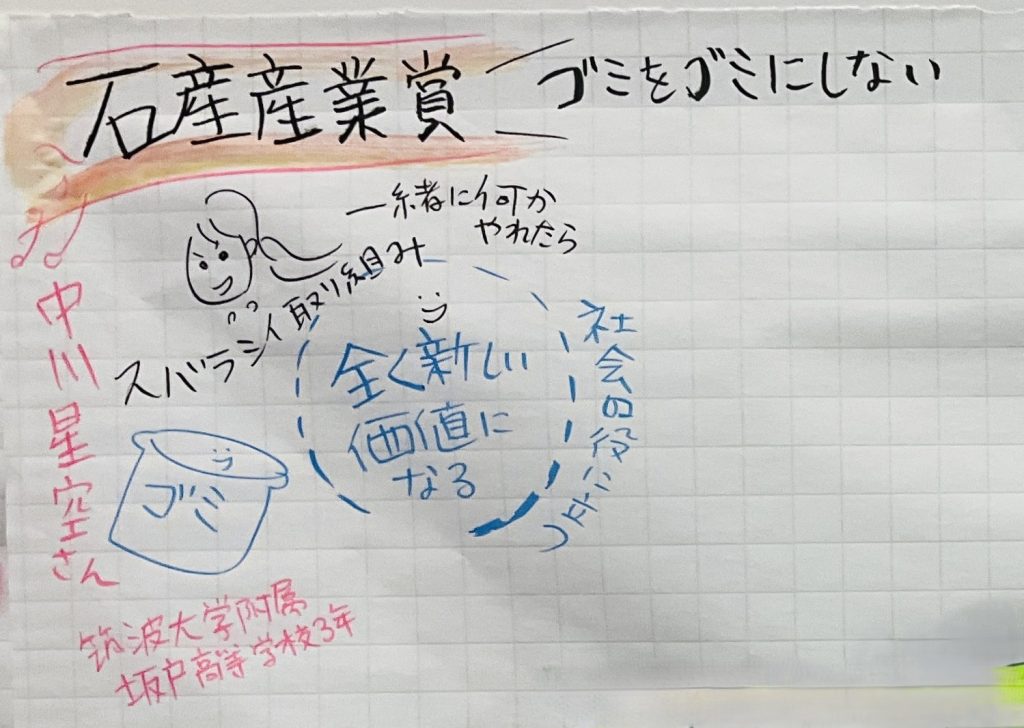

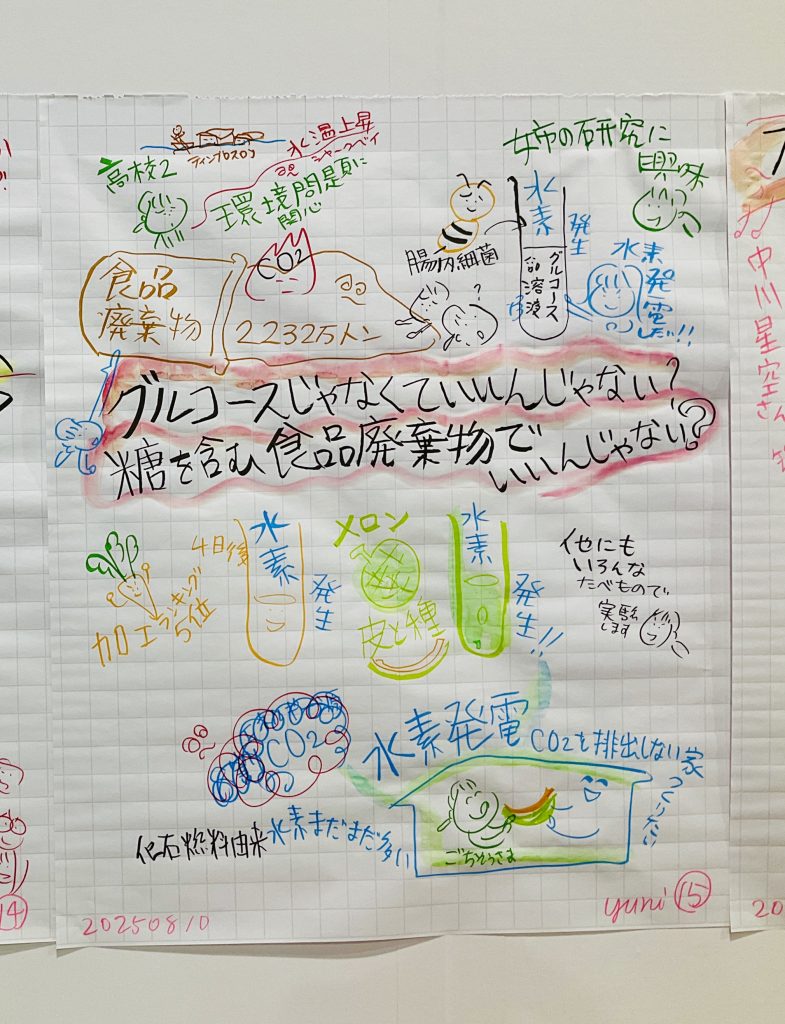

★石坂産業賞★

埼玉県筑波大学付属坂戸高等学校3年・中川星空さん。タイトルは「生ごみから水素を生み出す」。

プレゼンター:石坂産業株式会社 石坂典子さま ↓

↓「生ごみから水素を生み出す」その最初の実験が「メロンの皮の種」とは「高級な実験だわ~(^^)」と思いながら描いていたのですが、いちばん描いていて楽しかったのは、実験に至るまでの彼女の素直な疑問(心の声)やこれまでの海外研修での体験や知識を統合しながら壮大な社会と目の前の実験を行ったり来たりしながら進んでいる過程!それがとっても魅力的な発表でした。

↑研究のキッカケは、お姉さんの研究に興味を持ったところから。しかしお姉さんの研究にジョインするのではなく「ミツバチの腸内細菌をグルコース溶液中で活性化させ水素を発生させる」という方法に対して「グルコースじゃなくていいんじゃない?糖を含む廃棄物でいいんじゃない?」という疑問を持って、じぶんで研究をスタート。

↑この小さな「ん?」という疑問って本当に大切。大人になると「ん?」と思っても流してしまうものなのよ~(^^) 当たり前を疑い自ら確かめる姿勢、それを一人でもやりきる姿にとても惹かれました。

↑令和4年度の年間の食品廃棄物2232万トン。糖を含む食品をつかえばもっとエコだと思ったとのこと。また、二酸化炭素を排出しない水素はまだまだ化石燃料由来で真のクリーンなエネルギーとは言えない今、生ごみを使えば廃棄する時と水素を生成する時のCO2を抑えることができるそうです。「水素発電でCO2を排出しない家」つくりたいですね!【当日の登壇動画はこちら】

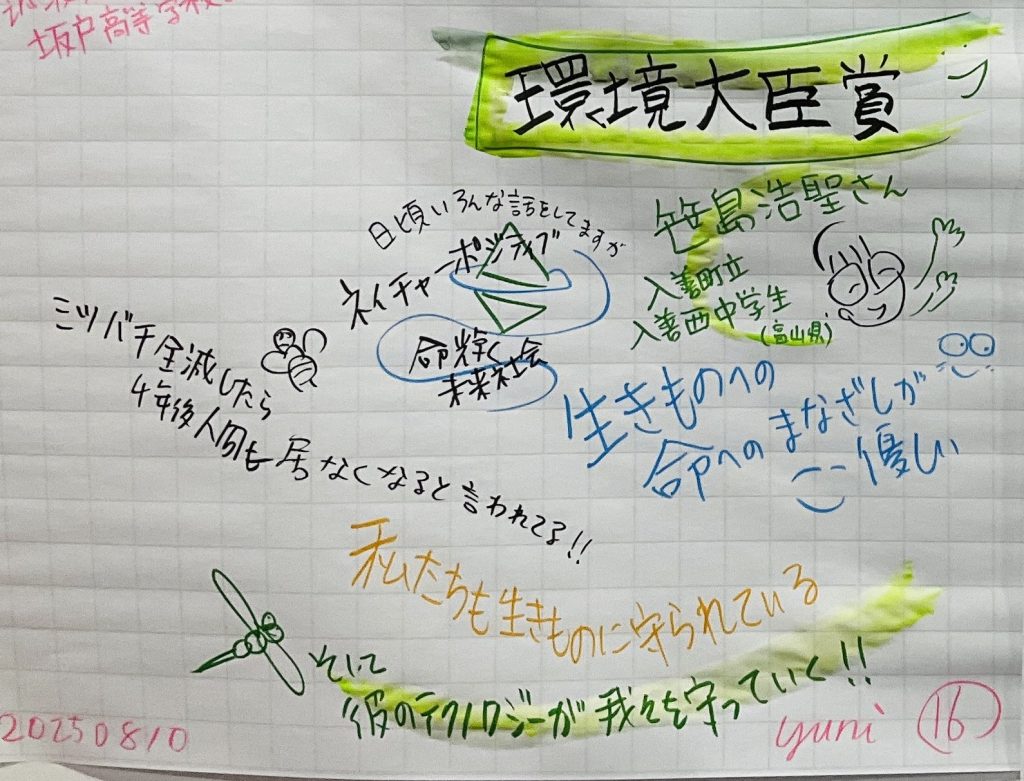

★環境大臣賞★

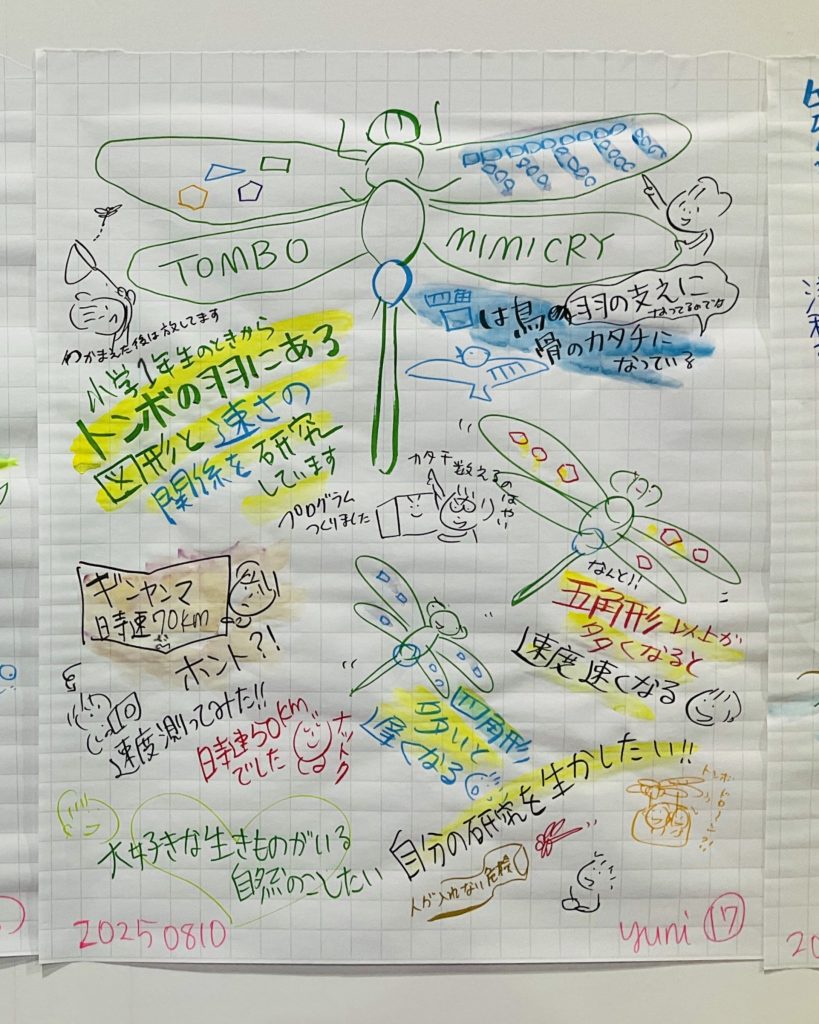

TOMBO MIMICRY。富山県入善町立入善西中学校2年の笹島 浩平さん。

タイトルは「トンボの羽から未来へ」

プレゼンター:環境省 黒部一隆さま

↑環境省の黒部さんが表彰で「生き物への、命へのまなざしが優しい」とおっしゃっていたのですが本当にそれを実感した発表でした。トンボへの愛がハンパない!そんなトンボの研究を活かして、トンボに擬態(MIMICRY)する未来の乗り物がきっと生まれてくると思える発表でした。

↓それにしてもトンボをこんなにリアルに描いたのは初めて…間違ってないかしら…汗。今回は特に、下の絵のトンボの羽の中の三角形、四角形、五角形に注目です。トンボの羽の模様1つ1つの形をまじまじと見たことある人ってどのくらいいるのかしら?!

↑「小学一年生の時からトンボの羽の写真を撮って、トンボの羽にある図形と速さの関係を研究している」と聞いてもうそこからビックリ!「研究」という言葉とはあまりに無縁だったじぶんの小学生を思い出しつつ…^^;…とにかく楽しいトンボの神秘の世界を教えてもらいました!

↑まず、トンボの羽の中で四角形だけを見ていくと、なんと鳥の骨のように配置されていることを発見!四角形は羽の支えになっているのではないかとのこと。また会場が引き込まれたのが「ギンヤンマの最高速度は時速70kmと言われていますが、みなさんどう思いますか?」という会場への問いかけ。「僕はそんなに速いと思いません!」という強い仮説から、結果分かったことは「時速50kmだった」ということだけでなく、飛ぶ速さが「四角形が多いと遅くなり」「五角形以上の形が多くなると速くなる」ことが分かったというんです。

↑今は中学2年生。トンボの羽の模様の中の図形を調べるのに時間がかかっていたので「去年からプログラムをつくって短い時間で調べられるようにした」とのこと。トンボの研究を生かして将来は、少ない燃料で動く乗り物や人が入りにくい危険な場所に入れるトンボ型のロボットを発明したいという声にシビレた人も多かったはず!自分の好きにまっすぐ突き進み、トンボが育つ環境保護の活動にも取り組む「未来の発明家」が着々と成長している姿に感動すら覚えました。芯の通った魅力的な発表をぜひ聞いてみてください→【当日の登壇動画はこちら】

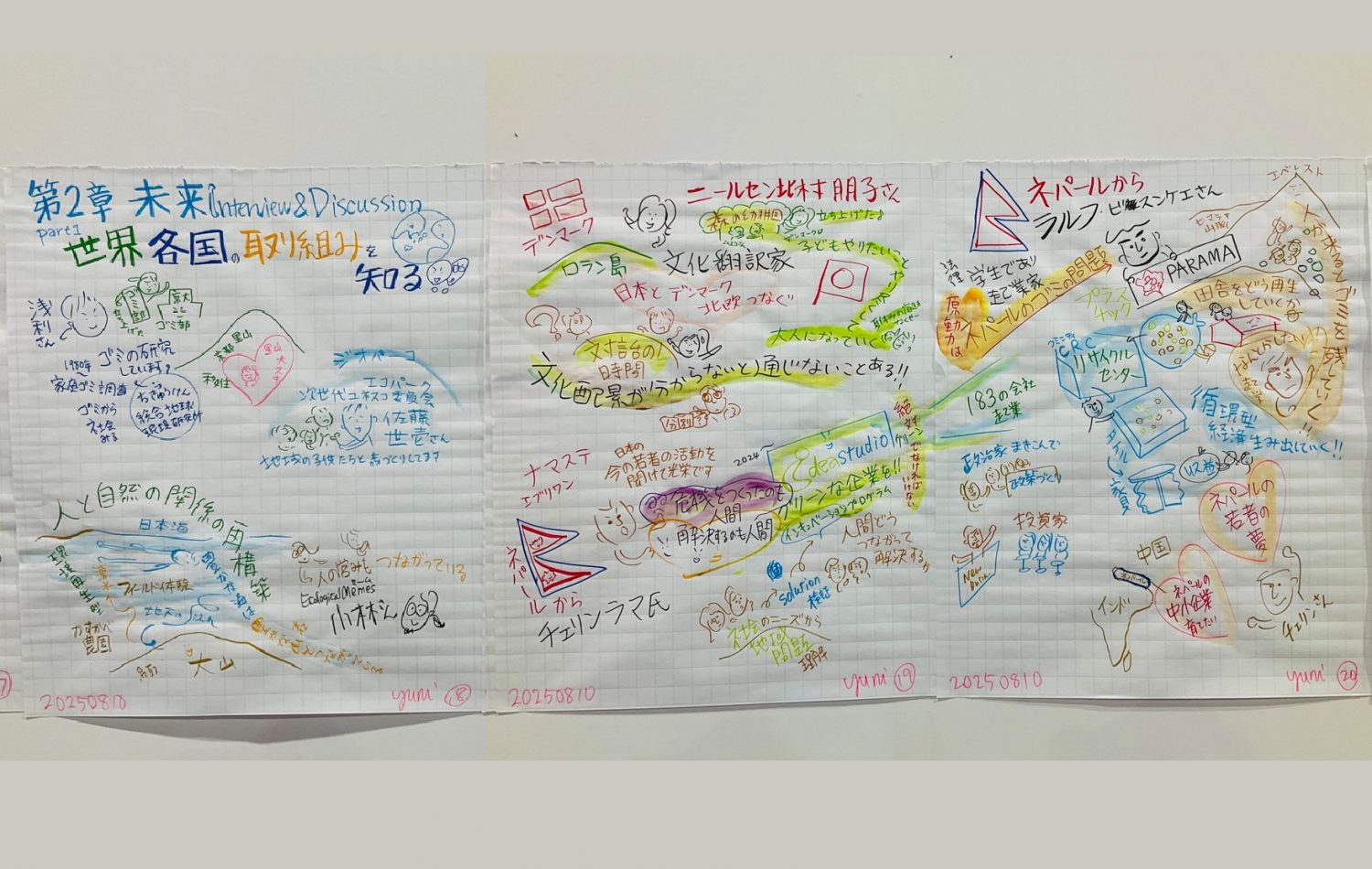

★後編の絵巻物とゆに解説は⇒こちらから

●投票●【オーディエンス賞】はどこのチームに?!

以上、入賞6チームの発表を聞いた後、会場のみなさんから「オーディエンス賞」に推薦したいチームの投票が行われました。さてどこのチームになったと思いますか?答えは後編で!閉会直前に発表されました。