こんにちは。

グラフィックファシリテーター(R)やまざきゆにこです。

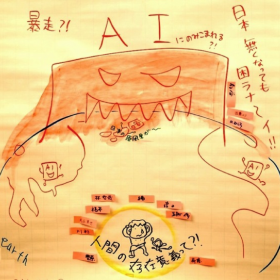

ご報告が大変遅くなりました!万博GBEF2025で描いた「絵巻物」を一気にご紹介&ゆに解説。このページでは後編(午後)のパネルディスカッションや会場参加型ワークショップの絵巻物です。落合陽一さんも登場しますよ

【こんな場でした】

国内114の応募から最終選考を通過した入賞6チームの、25歳以下の学生・生徒・児童(大学院生含む)、「守り残したい環境、創りたい未来」をテーマに、自身の様々な体験を通じて得た気づき、考え、行動したことを発表しました。後半は、大人をまじえて本気のディスカッション!

【こんな絵巻物です】

後編は、子供たちと大人たちの未来ディスカッション!国境を越えてネパールやデンマークからも登壇者が駆け付けました。子供たちが悩みを森田さん・落合陽一さんにぶつける企画も本当に会場をハラハラワクワクさせました。さいごの会場参加型ワークショップで投げかけられた「問い」にはぜひあなたも答えてみてください!

【大人のみなさまへ】

普段、企業で「ビジョンを描く」お仕事をしていると「ハラオチしない」とか「浸透しない」とか、そんな話になりがちですが、いやいや、子供たちの取り組みをぜひご覧ください。本当に「未来を創る」とは、こうした熱い想い(ハート)の描ける活動から始まることを、改めて思い知らされました。まさにフォーラムの趣旨でもある「未来の大人から今の大人が学ぶ機会」となりました。

【登壇者のみなさまへ】絵巻物は自由に使ってくださいね。

2025年8月10日(日)10:00-15:00

大阪・関西万博「世界遊び・学びサミット」WASSEにて開催!

「Green Blue Education Forum2025」

*当日の動画は→こちらから *当日のプログラムは→こちらから

*開催概要→こちらから *募集要項は→こちらから

*前編の絵巻物とゆに解説は⇒こちらから

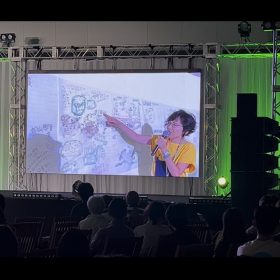

●ゆにこの絵巻物の解説動画はこちらから↓10分

●以下、一枚一枚ご紹介します↓クリックすると拡大できます。

(写真ご希望の方は右クリックして保存してださい)

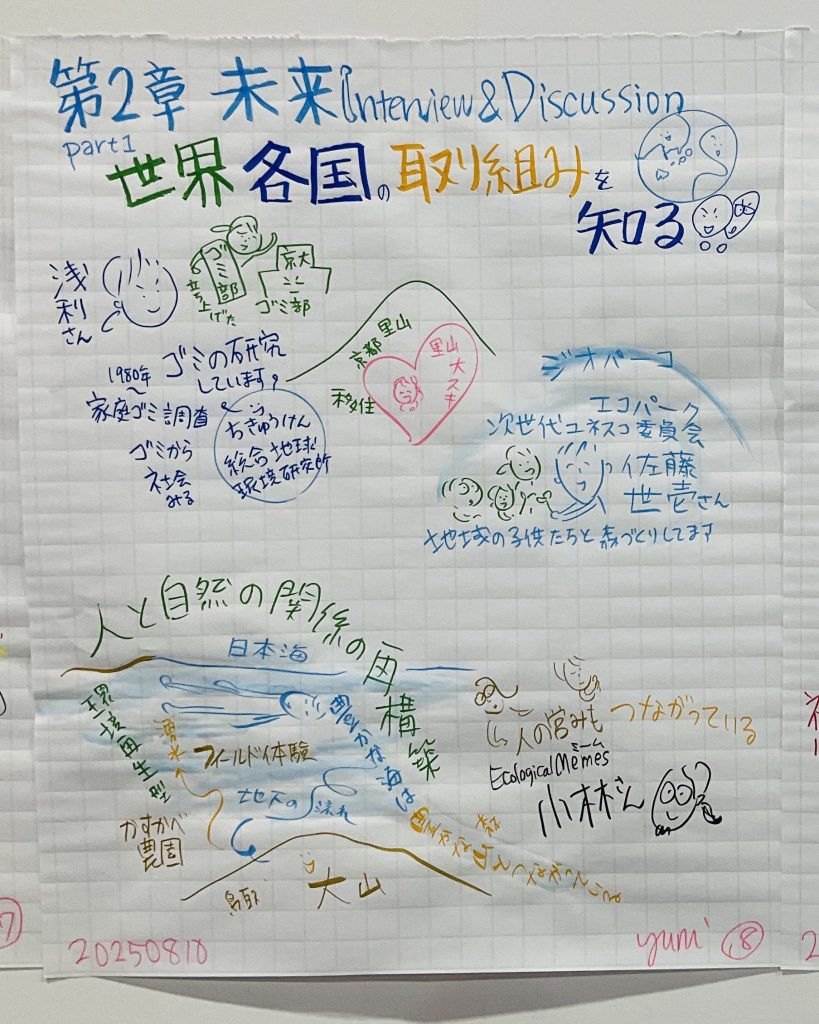

●第2章●未来Interview&ディスカッション

Part1「世界各国での取り組みを知る」①活動紹介「WHAT WE DO」

↓「世界各地で、様々な領域で、挑戦!」をテーマに、海を越えて集まった錚々たる面々の対話から、ぜひ未来アクションのヒントを見つけてみてください。

↓モデレーターは、総合地球環境学研究所 副所長 浅利美鈴さん、次世代ユネスコ国内委員会 佐藤世壱さん。パネリスト5名のみなさんはそれぞれ「一枚の写真」と共に活動を紹介してくださいました。

↑一般社団法人Ecological Memes (エコロジカルミーム)代表 リジェネラティブ・リーダーシップ 小林泰紘さん

「気持ちよさそうに日本海の海に浮かぶ小林さんの写真」が大画面に映し出されました(^^) 鳥取県大山(だいせん)でのフィールド体験の一枚。大山にしみ込んだ雨や雪が20~30年かけて海底から湧水していくそう。砂地を足でぐりぐりぐりっとつっこむと湧水を感じられるそう(時間が間に合わず絵に描けなかったのがざんね~ん!)森と里と海の見えないつながりを身体で感じるプログラム。「人と自然と関係性の再構築。どうしたらもう一度再びつながりを紡ぎ直していけるか」をテーマに、研究者との共同探求や企業との事業づくり、リーダーシップの育成の支援。埼玉県の春日部市で環境再生型のコミュニティ農園「かすかべ農園」の運営もされています。

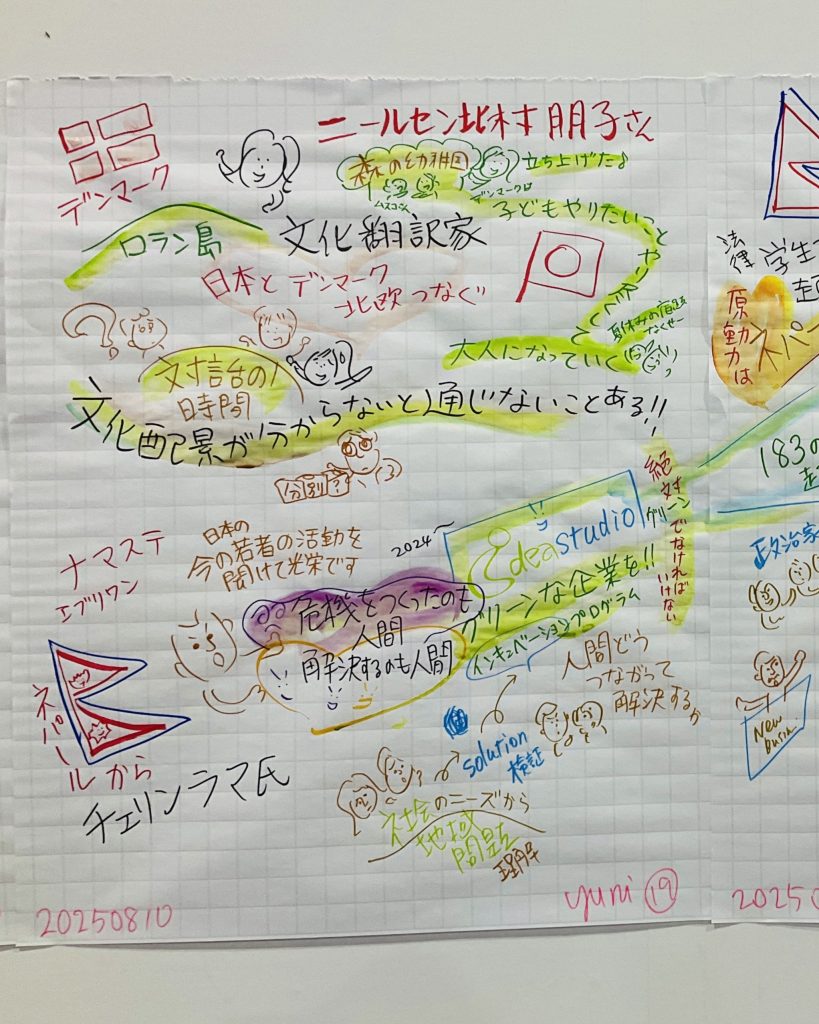

↓デンマークの中でも自然がいっぱいロラン島から ニールセン北村朋子さん DANSK主宰 デンマークと日本をつなぐ文化翻訳家/Cultural Translator

北村さんの写真は、デンマークの企業さんと日本の企業さんが共に対話する時間(スタディプログラム)をアレンジしたお写真。文化背景が分からないと意思疎通ができないことがある。それは「日本人同士でも同じ!」という言葉に思わず私も深~く頷いてしまったのですが、そこで「文化翻訳家」北村さんの出番なんですね。また、デンマークって「子供たちがやりたいことをやり尽くして大人になっていく」んですって!すてき!北村さんご自身も、お子さんが小さかったときに「森の幼稚園」を立ち上げ、自然の一部として育っていく環境をつくられてきたご経験があるそうです。今は「夏休みの宿題撲滅運動」にも積極的だとか♪

↑ネパールから、Idea Studio Nepal 会長 兼 最高経営責任者 Dr. Tshering Lama チェリン・ラマさん

2024年からIdea Studio Nepalの社長を務めているチェリン・ラマさん。ネパールの起業家たちがグリーンな企業を立ち上げる支援をするインキュベーションプログラムを実施。すでに183もの会社が立ち上がっているそう。社会のニーズ・地域の問題を理解し、ソリューションを創出し、検証し、新規事業へとつなげていくアプローチ。大学に育成センターを置いて、人がつながり、どのように問題を解決していくかも議論してるそう。

↓若い起業家たちがアイデアを投資家にプレゼンできるテレビ番組を展開したり、政治家を巻き込んでイノベーションを起こしていく政策をつくっていく活動もしているとのこと。「Idea Studio Nepalでこれから立ち上がる企業は全て絶対グリーンでなければいけない!他の選択肢はない」と言い切っておられたことがとっても印象的でした。

↓(右下の絵)2つの「ハート」にも注目です。ネパールは中国とインドが隣りにあるので、ネパールの中小企業をもっと多く育てていきたいという想いと、ネパールの若者たちの夢を活かすために努力を続けていきたいという、チェリンさんの熱い想いに「ハート」を思わず描いてしまいました。

●第2章● 未来Interview&ディスカッション ↑

Part1「世界各国での取り組みを知る」②原体験「WHY I DO IT」を聞く

続いて次世代を担う若いお二人に「なぜその活動を始めたのか」その情熱を突き動かす「原体験」について深くお聞きします。

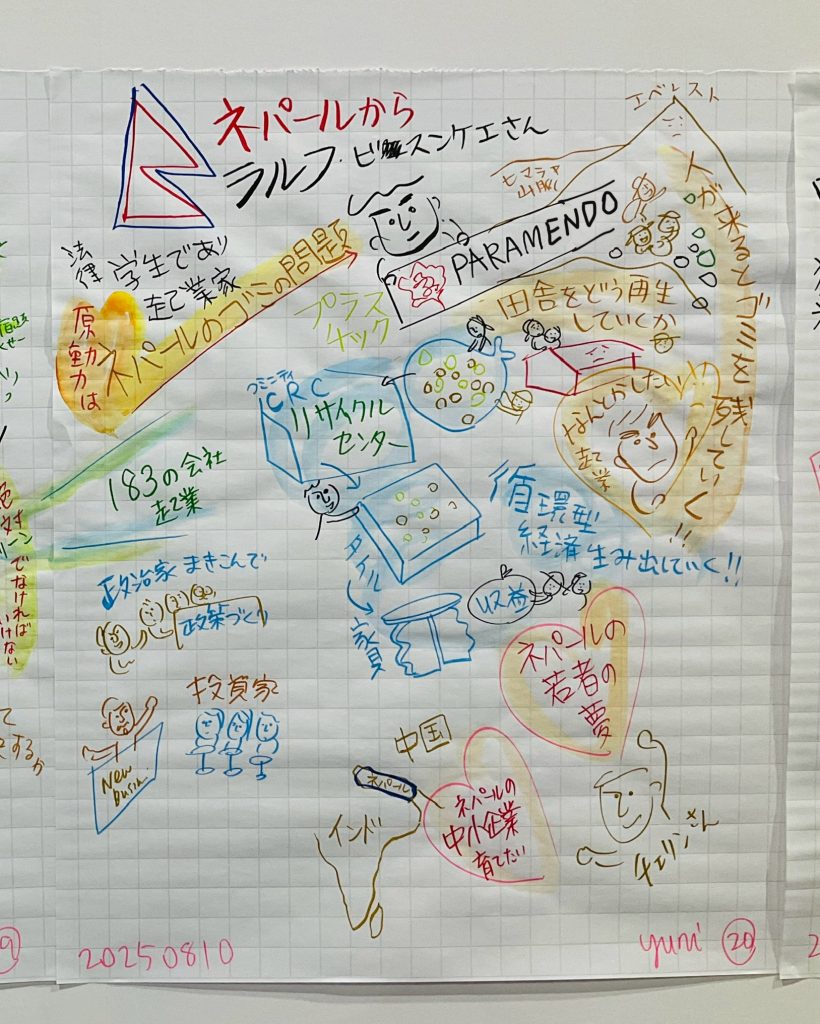

↑ネパールから、法律を学ぶ学生であり次世代の活動家・起業家として PARAMENDOの共同代表を勤める RahulBisunke ラフル・ビスンケエさん。(2024年度のGBEFにも登壇)

↑ラフルさんがPARAMENDOを立ち上げようと思ったキッカケは、ネパールが直面しているごみの問題。特にプラスチック廃棄物の問題に取り組み、ネパールの田舎をどのように再生していくかにも取り組んでいます。ネパールと言えば国土の8割が山岳地帯で世界最高峰のエベレストが有名ですが、ネパールの山岳地帯の1つ「Ree Gaun(リーガウン)村」はハイキングやトレッキングを楽しむ人たちが残していくゴミの処理問題に悩まされてきたそうです。富士山と同じですね。そこでPARAMENDOは、CRC=コミニティリサイクリングセンターを立ち上げ、この村でごみを回収し、分別し、 プラスチックごみを圧縮して、ブラスチックの「Paramendoパネル」や家具などにつくりかえる取り組みをしているそう。そしてそれが収益を生み村の人々に還元されていく「循環型経済」を生み出しています。アートなテーブル家具などサイトで見られますのでぜひのぞいてみてね。→instagram 公式サイト

↑ちなみに、ラルフの似顔絵(似てないけど ^^;)の下に描いている赤いカーネーションのような花(に見えないけど^^;)は、PARAMENDOのロゴなのですが、実はこれ「Ree Gaun(リーガウン)村」の美しさを象徴するお花で、その赤い花を地元タマン語でPARAMENDOと言うそうです♪

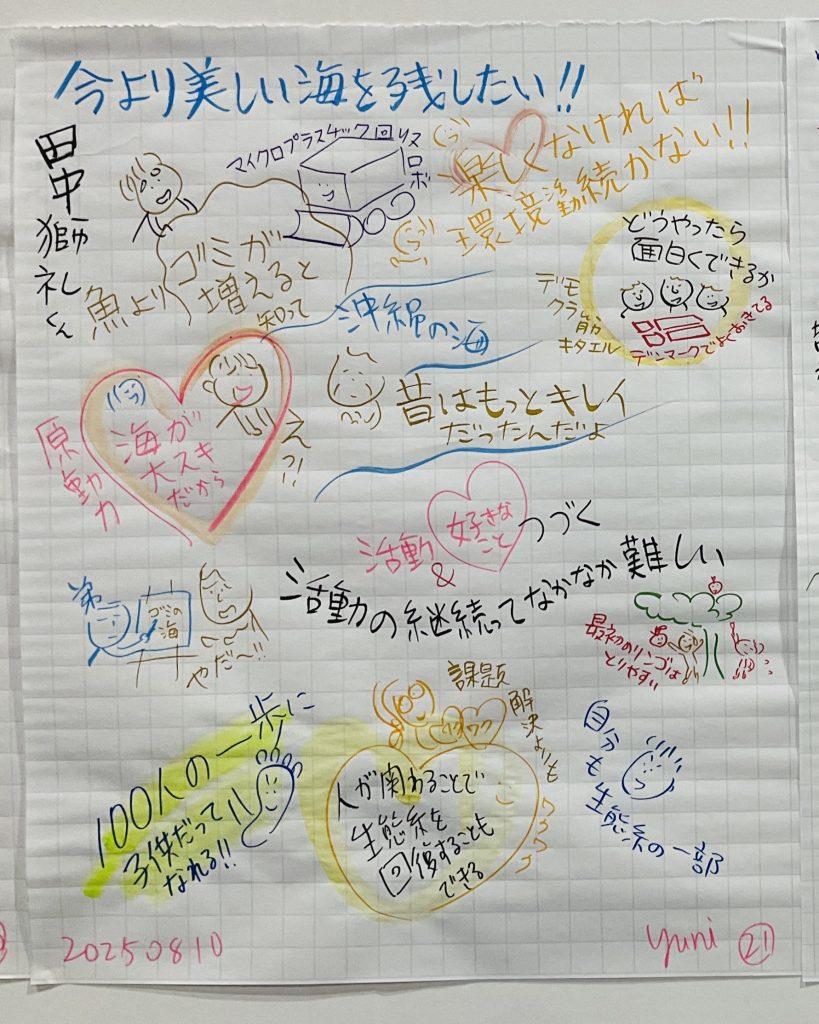

↓宜野座村立宜野座中学校 We are SDGs kids 田中獅礼(れお)さん (GBEF2024 京都府知事賞 受賞)

「2050年には魚の量よりもゴミの量が多くなってしまう」という未来予想を知って大きな衝撃を受けたという獅礼くん。小学校3年生の自由研究をきっかけに、海洋ごみをテーマに、海のゴミ拾い、マイクロプラスチック回収ロボットを制作。行政への働きかけなど活動を広げています。

↑沖縄に住む獅礼くんにとって当たり前に綺麗に見えていた海が「昔はもっと綺麗だったんだよ。見せてあげたいなあ」と言われたとき、「今より美しい海を未来にのこしたい!」「海は昔より綺麗になったんだよと言える未来を創りたい」と思い、試行錯誤の旅が始まったそう。

活動の原動力はとてもシンプル「海が大好きだから!」同時に「絵を描くのが好きな弟が、綺麗な海ではなくゴミの絵を描いてしまうような、そんな未来はぜったいに嫌!」というネガの反転にこそ、強いポジティブな想いを感じて大きな「ハート」を描いておきました。

「楽しくなければ環境活動は続かない!」「好きと結びつくと活動は続く」ことをまさに体現している獅礼くんの最後の言葉にとても心揺さぶられました。「一人の100歩ではなく100人の一歩という言葉をよく聞くけれど、そんな一歩に子供だってなれる!」

↑獅礼くんの発表を受けて、浅利さんから大人たちに「活動の継続ってなかなか難しいですよね」という問いかけがありました。

↑(右・真ん中の絵)ニールセン北村さんは、デンマークでは継続の難しさの例えとして「最初のリンゴは下のほうにあるから採りやすい。でもだんだんリンゴが上の方へいくと肩車をしたり梯子を渡さないと難しい」という表現があることを教えてくれました。

↑(右上の絵)また、デンマークの人たちは「どうやったら面白くできるか」ということを常に考えているそう。その例の1つに「30分くらいでデモクラ筋(デモクラ・マッスル)を鍛えられることを考えたりする」とのこと。デモクラ筋って何?!と後から調べたら、デンマークで生まれ実践されている「デモクラシーフィットネス」という対話のトレーニングがあるそうで、デモクラシーの根底「社会は私たち一人ひとりがつくる」ために、みんなが納得するまで対話を重ねるには一定の技量が必要ということで、対話に必要な筋肉を30分で一つ鍛えるのだそう。面白そう!早速、参加してみたくなりました。

↑(下真ん中の絵)小林さんからは、「課題を解決する」というよりも、人が関わっていくことで生態系を回復することができるんだ、そんな役割を果たせるんだという「ワクワクとした未来への希望」から始めていくのもすごく大事というお話でした。

↑以上「世界各国での取り組みを知る」の動画は→こちらから

●第2章 未来Interview&ディスカッション

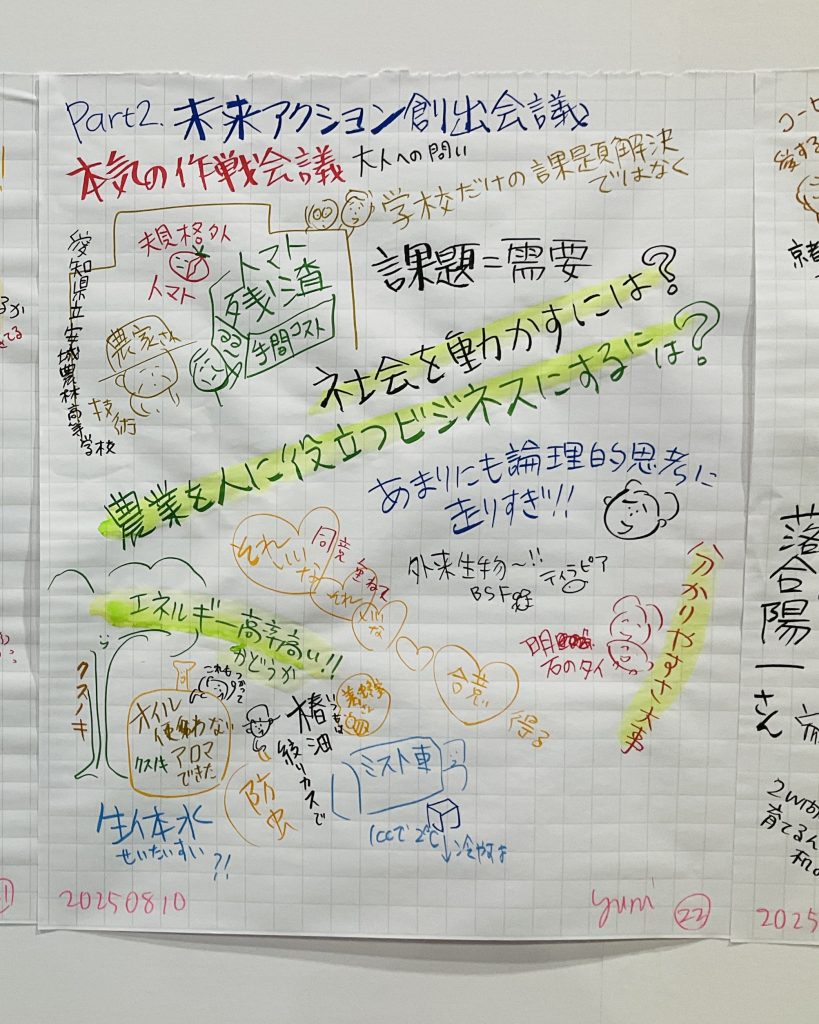

Part2 「未来アクション創出会議」ユースと大人で本気の作戦会議

昨年のGBEFで輝いた3組のユースの皆さんが、活動の中で直面しているリアルな課題と大人たちに本気でぶつけたい“問い”を提示。それを受けて、落合さん、森田さんが、一切の忖度なしで、その場で本気で応えていただきました。

パネリスト

落合 陽一さん 筑波大学 図書館情報メディア系 准教授 ピクシーダストテクノロジー株式会社 代表取締役

森田 俊作さん 一般社団法人 公縁クロス機構 理事長 大和リース株式会社 代表取締役会長

↓愛知県立安城農林高等学校 園芸課 土壌研究研修班 (GBEF2024 環境大臣賞 受賞) *安城農林高等学校の登壇動画は→こちらから

前述のBSF(ブラックソルジャーフライ)が印象的だった愛知県立安城農林高等学校 が抱えるお悩みは、学校だけの課題解決に留めず、日本や世界が直面する課題=需要と捉えたら、もっとできることがあるのではないかと。

↓大人たちへの相談は、単なる学校活動で終わらせず、社会を動かす力に変えていくには何が必要でしょうか? 農業を人の役に立つ持続可能なビジネスとして成立させるには? という相談でした。

↑森田さんの開口一番は「あまりにも論理的思考に走りすぎ!」社会を動かすためには「多くの人たちの合意を得るには『同意を重ねて』合意を得る」 「『それいいな~』となると広がるよ」とのこと。分かります!企業で商品やサービス開発の議論を描く時、絵巻物の上でも、人が「それいいね!」「面白そう!」「楽しそう!」「美味しそう!」と感情が動く絵が描けたとき初めて人を巻き込める絵が描けます。

「よく分からないティラピアやBSFといった外来種より『明石の鯛よりうまい鯛が生まれました!』っていうほうが分かりやすい。シンプルでわかりやすくしたほうが伝わりやすいよ」というアドバイスもありました。

エネルギー効率が高いかどうかも重要ということで、大和ハウスグループが大阪城公園で廃棄処分していたクスノキの剪定枝から、100%植物由来の生体水(クスノキのアロマ)を開発、公園事業におけるサーキュラーエコノミーを展開している話が紹介されました。詳しくはサイトをご覧ください。

ちなみに、この場を借りて私から(絵巻物から言える)アドバイスを2つ。まず、BSFをトマトの毒性にも負けない・強い・未来の戦士「ブラックソルジャーフライ」として絵に描いてしまった今、その絵を見て「未来のたんぱく源?!よく分からないけど、なになに?!なんかすごそう」と食いついてくれるところからも社会を動かせるのでは?と思ってます(^^)。もう1つは、改めて午前の発表をすべて見返してみると、学校の外に飛び出している発表には共通点の絵が描けているんですよね。何だと思います?それは「地元や地域の方々の顔の絵」が描けること。農家さんや石材業者さんや市役所、観光協会などなどとお困りごとに同じ目線で愚直に向き合っている絵が描けているんですよね。「顔が描ける」ってものすごく大事なサイン。対照的に「社会を動かすには?」と言ってしまうと「社会」って絵に描けないんですよね。「社会って『だれ』を描けばいいの?と私の絵筆は止まってしまいました。みなさんが取り組んでいることは間違いなく、トマト農家さんの廃棄処理にまつわる困りごとを救う絵が描けます。トマト農家さんの絵が描きたい~(^^)。ぜひ「それいいね!」と共感(同意)してくれる農家さんと進めながら、今の活動を進めていけると、一気に素晴らしい絵が広がっていくと思います!応援してます!

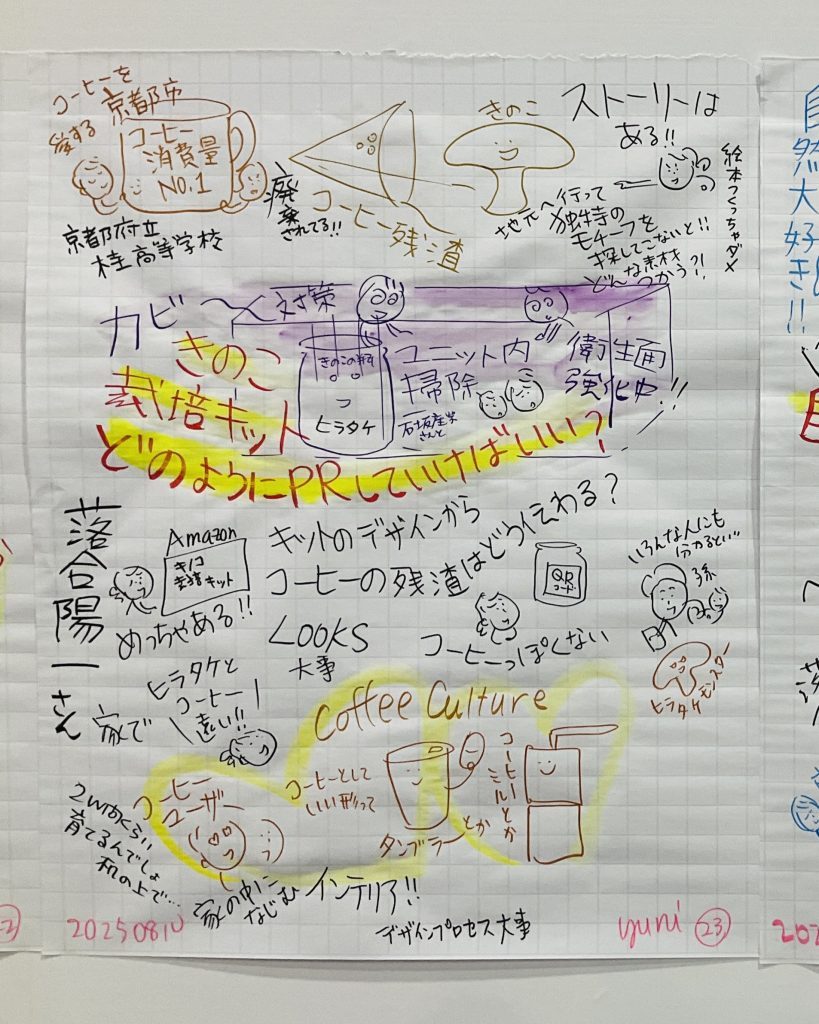

↓京都府立桂高等学校 菌類研究班 (GBEF2024 石坂産業賞)

*桂高等学校の登壇動画は→こちらから

↓京都市はなんとコーヒー消費量一位なのだそう。言い換えると、珈琲を淹れたときに残るコーヒー残渣がどこよりも多く廃棄されているであろうという問題意識から、コーヒー残渣を再利用する方法として、まずきのこの栽培に成功。そして石坂産業(株)さんと連携し、コーヒー残渣を活用した「きのこ栽培キット」を開発、サンプルまで出来上がったそう。

↓大人たちへの相談は、「きのこ栽培キットをどのようにPRしていけばいいでしょうか?」この悩みは多くの企業が抱えていることです!さて、落合さんはどんなアドバイスくれたと思います?! あなたもぜひ考えてみてください。私はもう描きながら唸ってました(^^)

↑ちなみに、現在は「きのこ栽培キット」の生産過程で、カビが発生してしまい、ユニットの内の掃除や衛生管理の強化を進めているそうです。「思うように生産が進まない」とのことでしたが、おかげでPR方法を相談できる時間がとれてよかったですね、なんて思って描いてました。ネガとポジは表裏一体♪

さて、お待ちかね、落合さんのアドバイス!まずそもそも「きのこの栽培キットってAmazonでめっちゃ売ってるよね」とのこと。そうなんだ~!そんな基本的な調査から見落としてたりしませんか? また「せっかく珈琲に特化してる利点がプロモーションに生かされてないよね」と。確かに!「この栽培キットが生まれたストーリーはどこで分かるの?」という落合さんの質問に「QRコードを読み取る」という回答ですが、「うっ…多くの企業がやりがち…」でもそれでは全然伝わらないですよね。みなさんなら、どうします?

「コーヒーっぽさがあったらコーヒーユーザーには受けると思うよと。ルックスがもっとインテリアとして欲しくなる形にしたいな。2週間ぐらい机の上に置いておかないといけないから家の中に馴染むもの。コーヒータンブラーとかコーヒーミルのようなキットだったらちょっと欲しいかなと思った」確かに~!

そうしたアドバイスのもう少し根っこを紹介すると「コーヒー由来でヒラタケを栽培したい人がどれだけ増えるか」という本質的な問いから始まり、「コーヒーのシナリオとヒラタケのシナリオが遠い」「コーヒーと近いヒラタケのシナリオを考えないといけない」とのこと。この後は「デザインプロセス」「モチーフと素材の探求」「ストーリーづくり」「でも絵本とか作っちゃだめだよ」という言葉に刺さる大人のみなさんはぜひ動画をご覧ください!

↑森田さんのアドバイスも楽しかった~(≧▽≦)「コーヒーヒラタケモンスター」をつくったら?ポケモンの仲間に入れてもらえませんかと聞いてみたらいい!いちおう私なりにコーヒー色のヒラタケモンスターを描いてみたよ、見つけてみてね。

*落合さん・森田さんのアドバイス動画は→こちらから

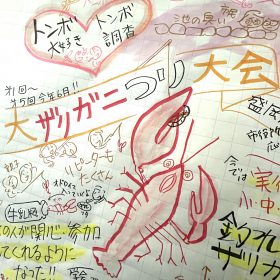

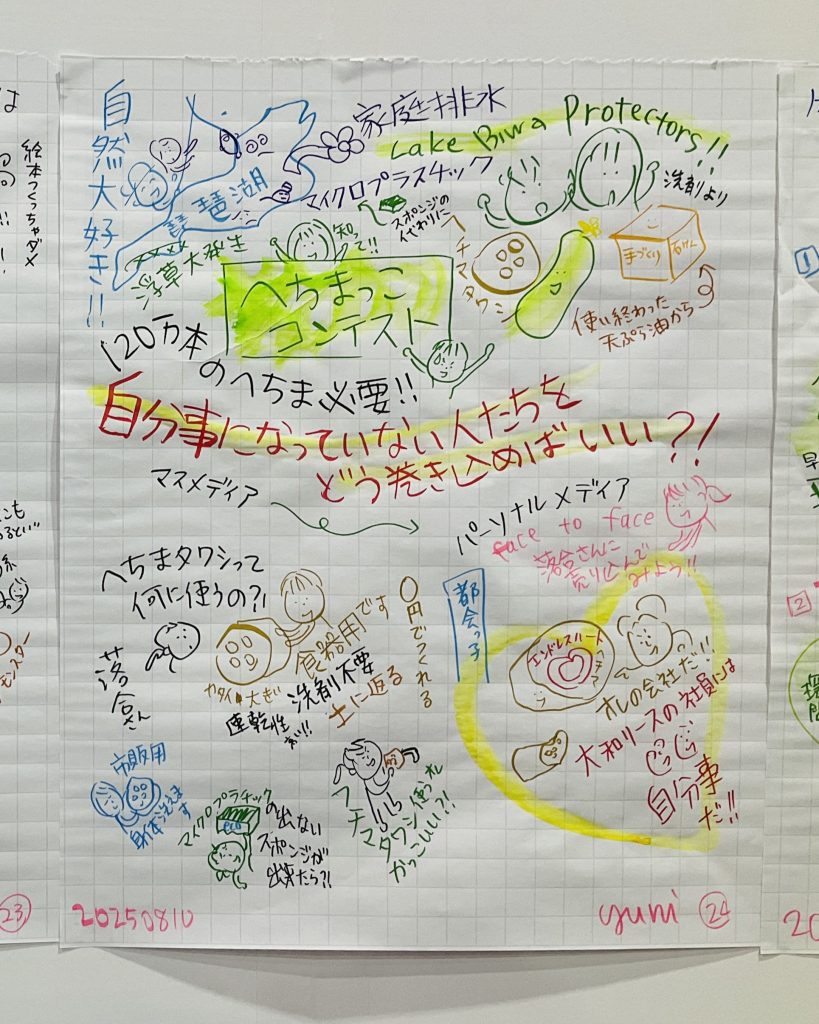

↓ Lake Biwa protectors (GBEF2024 大和リース賞)

*Lake Biwa protectorsの登壇動画は→こちらから

へちまたわしと手作り石鹸を通じて、琵琶湖の環境を守る活動をしている姉弟。この日、会場に居たみんなを「へちまたわし」の虜にした熱い対話でした~!

洗剤などによる家庭排水や市販のスポンジの破片(マイクロプラスチック)が琵琶湖に流れ出ていることを食い止めたい。そんな思いから琵琶湖を愛してやまない姉弟が考えた解決策が、へちまたわしと自家製石鹸。しかし滋賀県民全員が使うのに必要なへちまの数は約120万本!2人での生産・販売はムリ!たくさんの方の力が必要!そこで「へちまっこコンテスト」やマルシェ出店、パンフレット作製、会議への参加など本当に精力的に活動している二人。

↓そんな二人の相談は「なかなか自分事になっていない人たちをどう巻き込めばいい?」これまた多くの企業が抱える悩みとまったく同じですね。さて、あなたならどんなアドバイスをしますか?

↑まず、浅利さんからのアドバイスは「マスメディア」よりも行動を変えるには

face to faceの口コミやおしゃべり「パーソナルメディア」がいちばん影響力があると言われているんですよという話から、「へちまたわしと自家製石鹸を森田さん・落合さんに売り込んでみよう」ということになったのですが…

↑姉弟の熱い想いと大人たちの議論が、私が多くの企業で描いている「研究開発(技術・機能をアピール!)」VS「マーケティング(感覚・感性・感情・共感・文化づくり)」という構造にそっくりでした(^^)。

落合さんは「『へちまタワシを使う俺ってカッコいい』って言わせたいよね」「そのうち、マイクロプラスチックが出ない(または分解しやすくなる)スポンジが出きる、エコで機能が高いスポンジ出てくる」という未来予測から「それに対して、科学オリエンテッドではなく『へちまタワシを使うってかっこいい』と言わせないといけよね」というご提案だったと思うのですが…

へちまタワシは「洗剤が不要」「油汚れも落としてくれる」「維と繊維の間が空いているので速乾性がいい」「カビが生えにくい」「捨てるときはそこら辺の土にかえる」「0円でつくれる」「毎年、種から土と水さえあればへちまタワシはつくれる」「川が近くにない人は水道代もかかるけど」「都会っ子はマンションだから土を買わないといけない」と心配までしてくれました!ちなみに現在市販されているへちまタワシは柔らかいので身体を洗うこともできるけれど、農家でつくっているへちまタワシは固いので食器洗い用として使われているそうです。

↑この平行線の対話、交わるといいな~(^^)

↑「自分事にするにはどうしたらいいか」という問いに、森田さんから素敵なアイデアが描けました。絵の右下の「ハート」にご注目。大和ハウスグループの従業員は5万4000人。そこで「グループのロゴ『エンドレスハート』の形をしたへちまタワシです」って言ったら2万人くらいは買ってくれるんじゃない?」「うちの会社のタワシだ!←それが自分事になるってことなんだと思うよ」とのこと。確かに~!「機能を説明する人が多いけど、たいてい人間は直感で判断してる」耳が痛い大人の方も多かったのではないかと思える貴重なお話でした。

↑ぜひこの白熱したやりとり、動画でお楽しみください→こちらから

ちなみにこの日会場に居た私の友達のお母さんは、閉会後もずっと「へちまタワシ」について語ってました(≧▽≦)友人はその後、へちまタワシを購入していました。とにかく会場に「へちまタワシ」愛を伝播させたことは間違いないです!

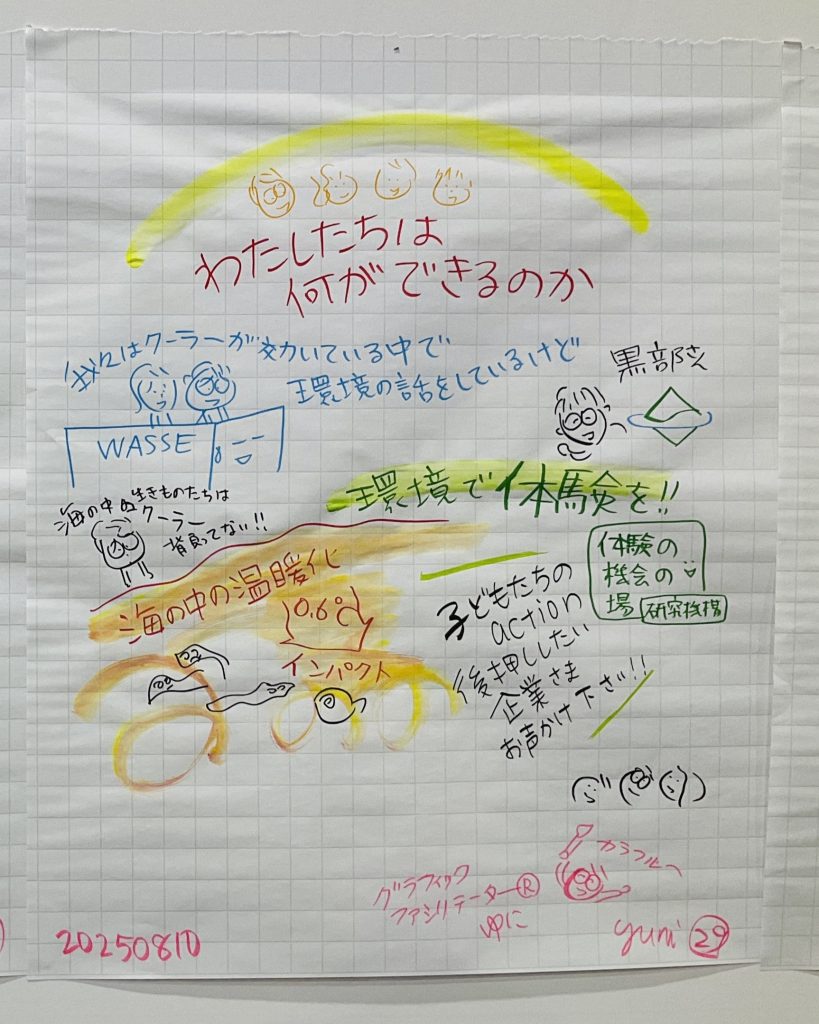

●「絵巻物」ふりかえり●

グラフィックファシリテーター(R)やまざきゆにこ

ここまでの発表の振り返りを駆け足でさせていただきました。

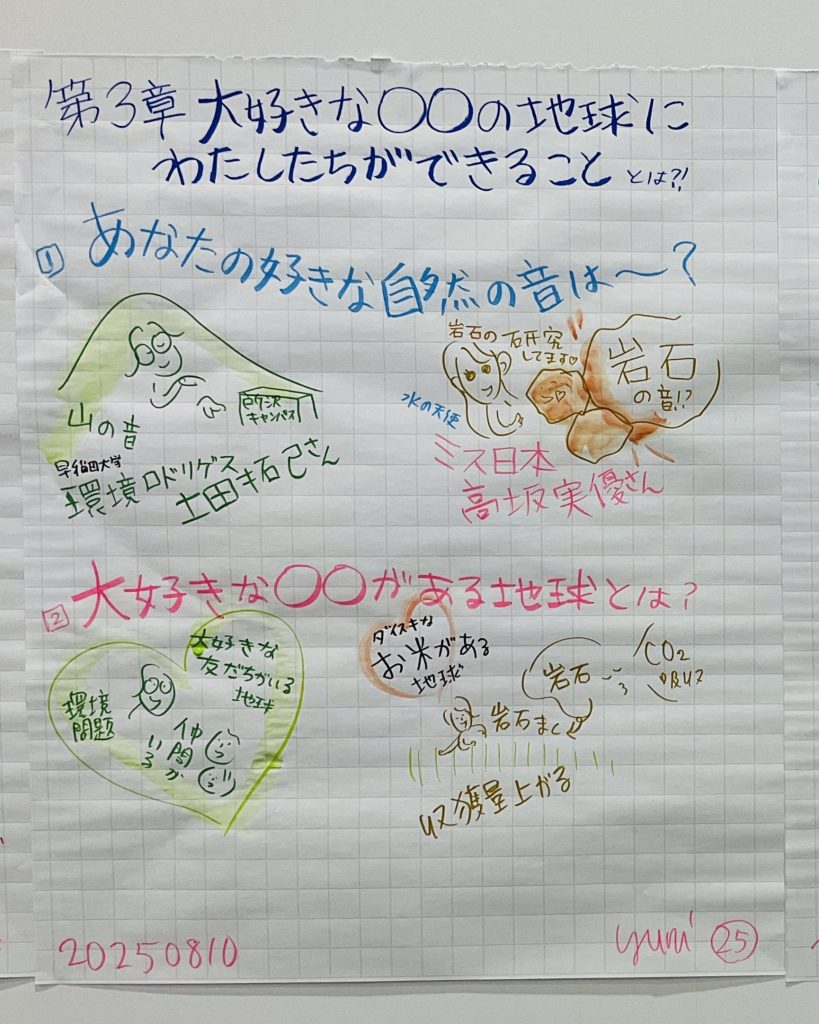

●第3章● 大好きな地球にわたしたちができること

さいごのプログラムは会場のオーディエンスが主役になる参加型のワークショップでした。*ここからの動画は→こちらから

司会:ミス日本 高坂美優さん

早稲田大学 環境サークル 環境ロドリゲス 土田拓己さん

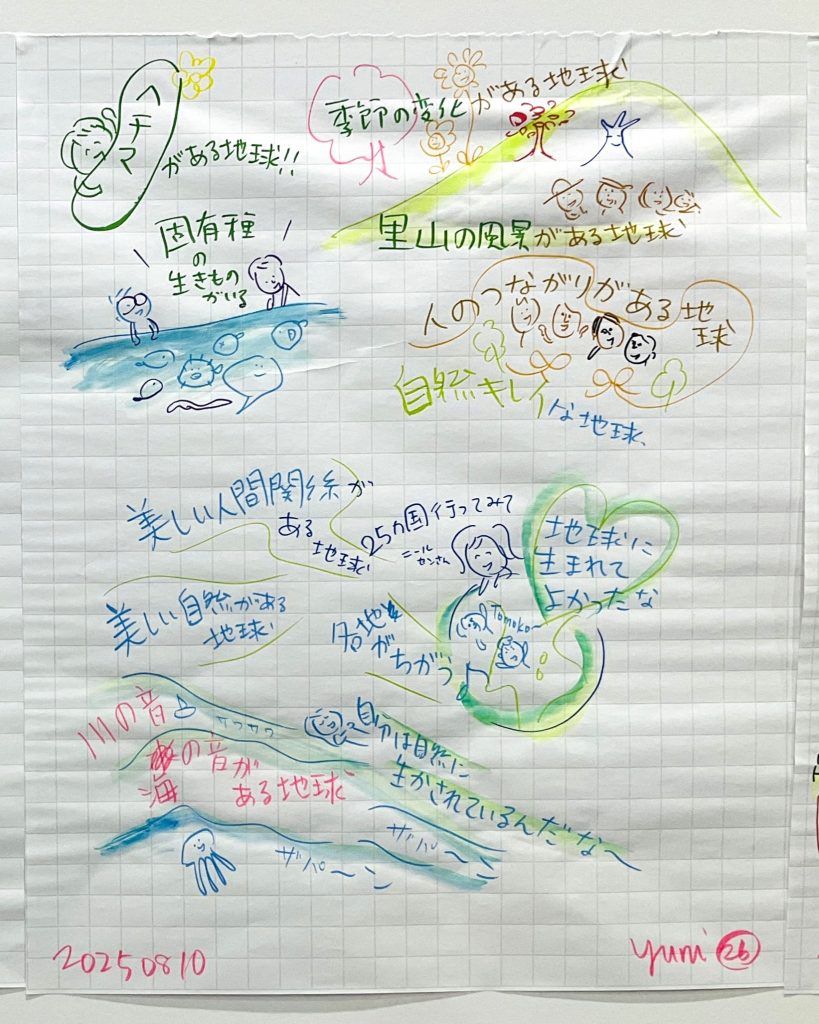

↓①グループ対話 『あなたの好きな自然の音は?』

まずはペアをつくって自由に話し合ってもらいました。私はやっぱり海の音と砂の音かな~(^^)♪

↑↓ ②グループ対話 『大好きな〇〇な地球』

次は4人1組みになって「〇〇」に入る言葉を語り合いました。あなたなら○○に何を入れますか? わたしなら「大好きな熱帯魚がしあわせに泳いでいる地球」「大好きなみんなが深呼吸したくなる地球」かな~♪

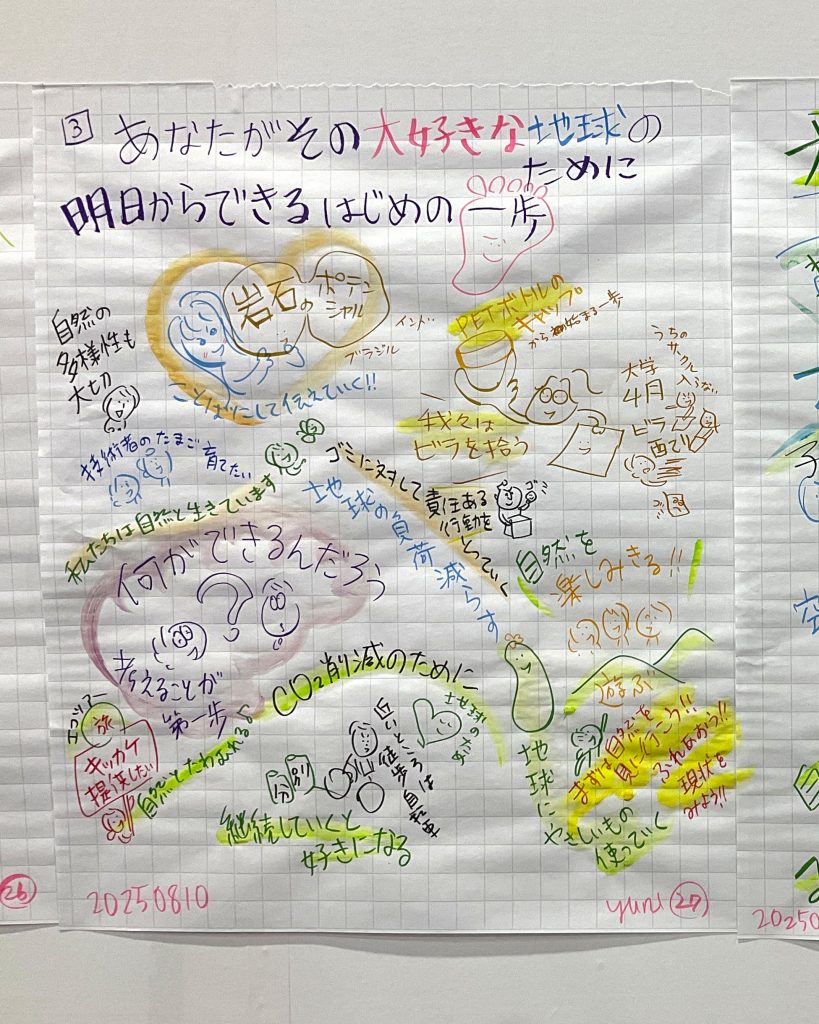

↓ ③グループ対話 「未来宣言」

「あなたが、その大好きな地球のために“明日からできる、はじめの一歩”は何でしょう? そして、その一歩を続けることで、誰を笑顔にしたいですか?」

わたしは引き続き目の前のお台場ビーチのゴミ拾いを楽しみます(^^)なんだか瞑想の時間にもなるのよね。徐々にお友達も巻き込んでいきまーす

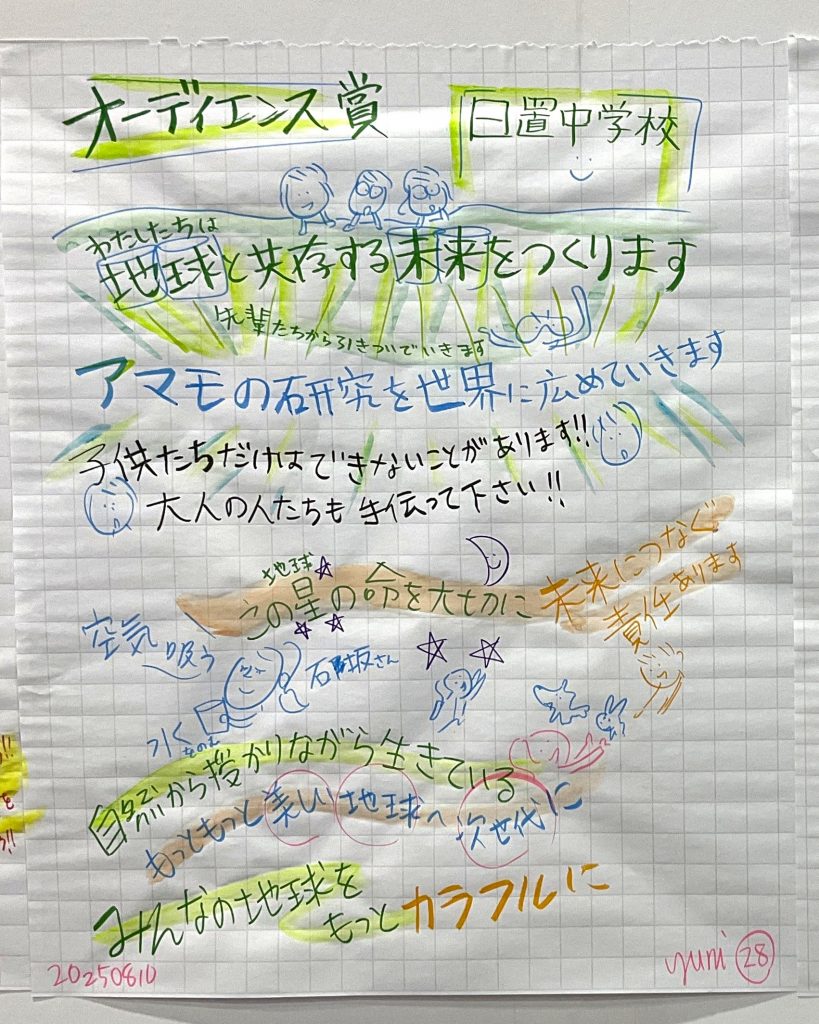

●表彰● GBEFコンクール・オーディエンス賞

入賞6チームの後、会場のみなさんからの投票で選ばれたのチームが発表されました~♪オーディエンス賞は!

海の森プロジェクト。和歌山県白浜町立日置中学校の皆さんです。タイトルは「地球を守ろう!未来を守ろう!海の森プロジェクト」。おめでとうございます!

●フィナーレ●「未来宣言」会場を代表して3名の方が未来宣言をしました。

↓未来宣言① トップバッターは、みなさんの投票で選ばれた日置中学校のみなさん。ぜひ動画も御覧ください!大人へのメッセージは心に突き刺さりますよ→こちらから

↑ 未来宣言② 石坂産業株式会社 代表取締役 石坂典子さん 動画は→こちらから

↓ 未来宣言③ 環境省 黒部一隆さん 動画は→こちらから

長くなりましたが以上です。★前編の絵巻物とゆに解説は⇒こちらから

とにかく、子供たちの純粋な「好き!」という気持ちと(自然が好き!生き物が好き!地元の海が好き!森が好き!里山が好き!里川好き!)そして本気で「なんとかしたい!」という、そんな2つの熱い「ハート」をいたるところに描かせていただいた、と~っても幸せな5時間でした(実際には朝7:30から準備をして15:30までぶっとうしで8時間描いてました♪)ここまで読んでくださってありがとうございます!